2025年3月24日

特定非営利活動法人難民支援協会

PDF版はこちら

2025年3月14日、出入国在留管理庁(以下、入管庁)より「令和6年における難民認定者数等について」が発表されました。以下、2024年の難民認定状況のうち、注目すべき点や改善点を述べます。

※ 本意見の概要版として「コメント」を掲載しています。あわせてご覧ください。

目次 [閉じる]

1.2024年の難民認定状況のポイント

(1)概況

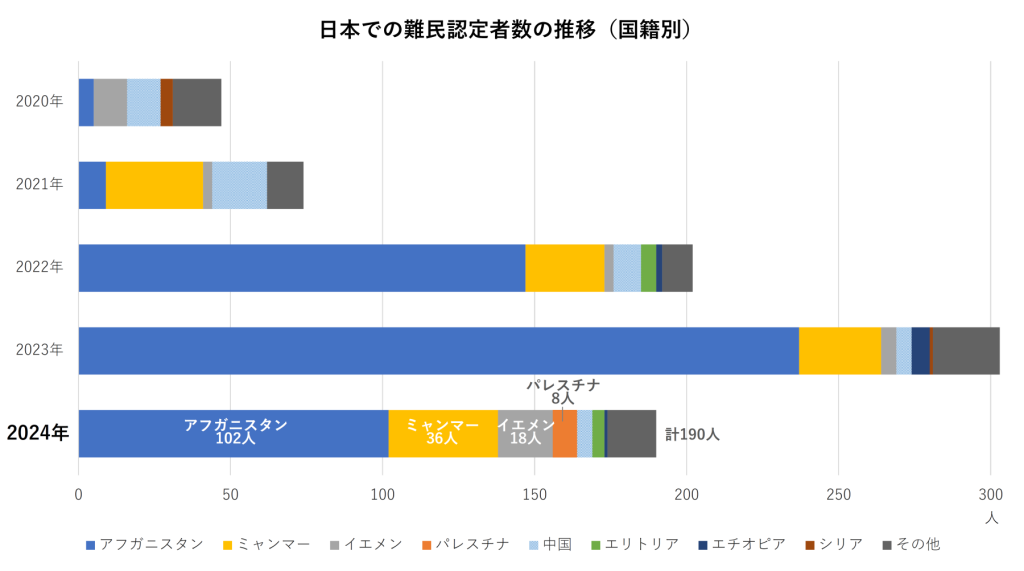

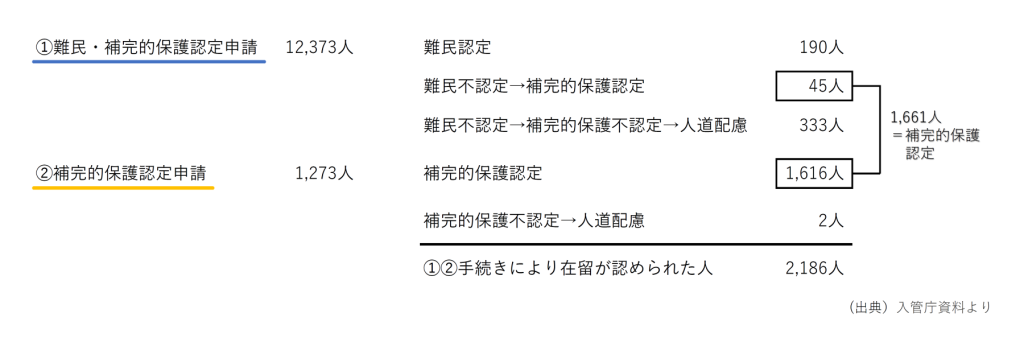

難民認定者数は190人と、昨年から113人減少したものの過去3番目の多さとなりました。難民認定者のうち5割以上(102人)をアフガニスタン出身者が占める中、その他の国籍も88人と増加傾向にあることは歓迎します。一方で、難民として認定されるべき人が認定されていない状況は依然として続いています。難民申請者数が前年に引き続き1万人を超え、出身国が過去最多の92か国となる中、難民保護に向けた審査体制の拡充が必要です。補完的保護や人道配慮も含めると2,186人に在留が認められましたが、その7割以上はウクライナ出身者でした。特定の国籍に偏ることなく、あらゆる出身国から逃れた人に対する公平な保護の実現を求めます。

<図表1>

(2)難民不認定の状況

① 不認定事例にみる審査の課題

難民不認定者数は8,269人(一次審査5,117人、審査請求3,152人)でした。認定者の国籍は16か国(前年から4か国減)に留まります。難民として認定するべき人を認定するための審査が適正に実施されていないのではないかという懸念はなおも残ります。

入管庁が認定者数等のデータと同時に公表した「難民等と認定した事例等」のうち「補完的保護対象者と認定した事例及びその判断のポイント」では、過去に迫害を受けていないことを理由に、難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められないとする記述が目立ちます。実際に当会が支援をした方でも、難民の認定をしない旨の通知書の別紙(以下、通知書別紙)において、過去の迫害の有無と難民該当性を関連づける記述がみられます。しかし、入管庁自身が「難民該当性判断の手引き」で示す通り1、既に迫害を受けているかどうかは、難民該当性判断における考慮要素の1つに過ぎません。過去の迫害の有無に重点を置いた審査が、将来的な迫害のおそれに関する検討を妨げているのではないかという不安は拭えません。

その他、通知書別紙において申請者の属性に基づく迫害や人権侵害のリスクが十分に検討されていない事例や、出身国情報が適切に用いられていない事例、迫害主体の活動状況や国家保護の有無が検討されていない事例も見られます。難民認定制度が、日本に逃れた難民を迫害の危険にさらさないための制度として機能しているとは言い難い現状です。

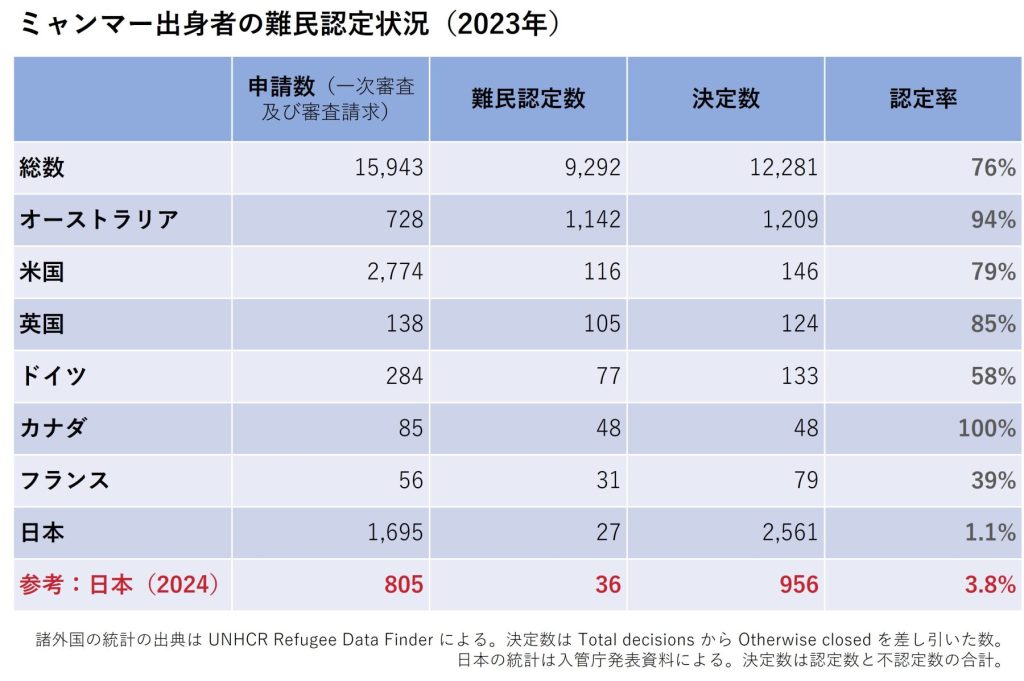

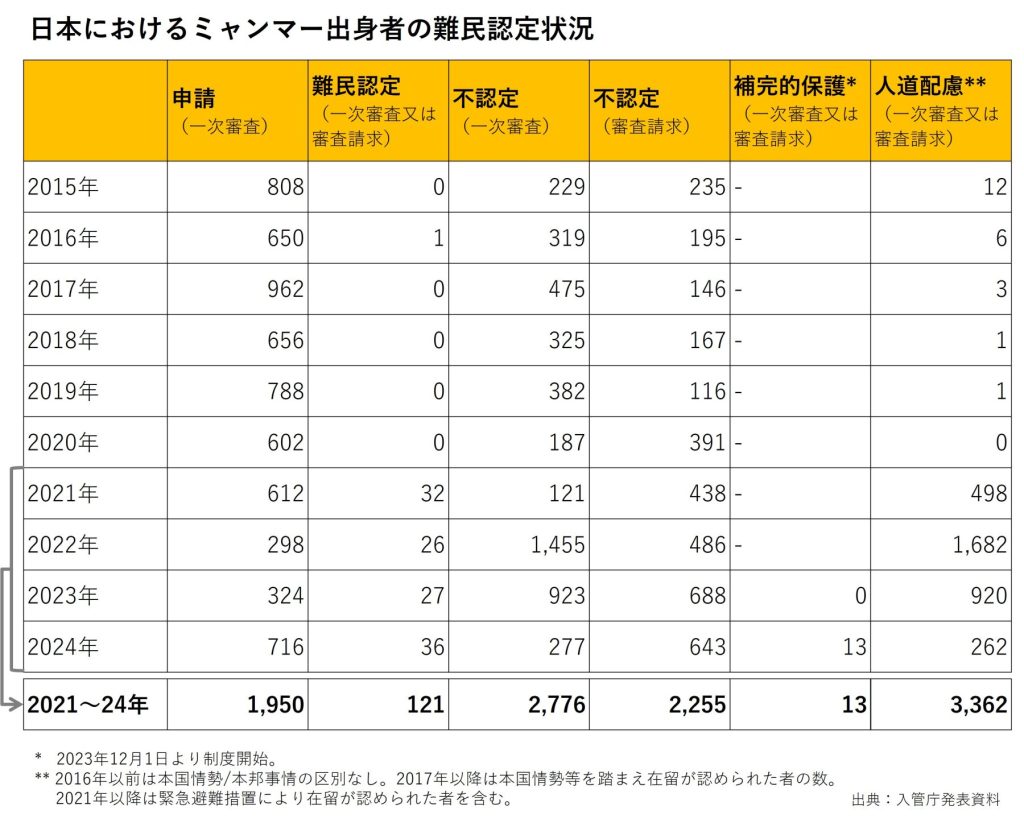

② ミャンマー出身者に対する保護の不在

ミャンマー出身者の認定は36人、不認定は920人(一次審査277人、審査請求643人)でした。他国における認定状況との差は歴然です(図表2)。激化する紛争や広範な暴力、深刻な人権侵害2から逃れたミャンマー出身者に対する適切な保護の不在の継続を強く懸念します。補完的保護対象者も13人に留まることから、UNHCRによる指針3を踏まえない判断を行っていることがうかがえます。軍事クーデターが起きた2021年以降、ミャンマー出身者の難民認定は121人に留まります(図表3)。人道配慮による在留許可は3,362人とされていますが、これは「緊急避難措置」、すなわち日本での滞在年数に関わらず、在留資格「定住」への変更が原則として認められていない不安定な立場を含んでおり、国際保護の対象とはいえません。

<図表2>

<図表3>

2.難民認定制度の課題と改善策

2023年の入管法改正により、難民認定制度の運用の改善に向けた新たな条文4が設けられました。また、参議院で採択された附帯決議5では、難民保護に向けて改善すべき点が具体的に挙げられています。その確実な実施と更なる改善に向けた取り組みとして、以下を求めます。

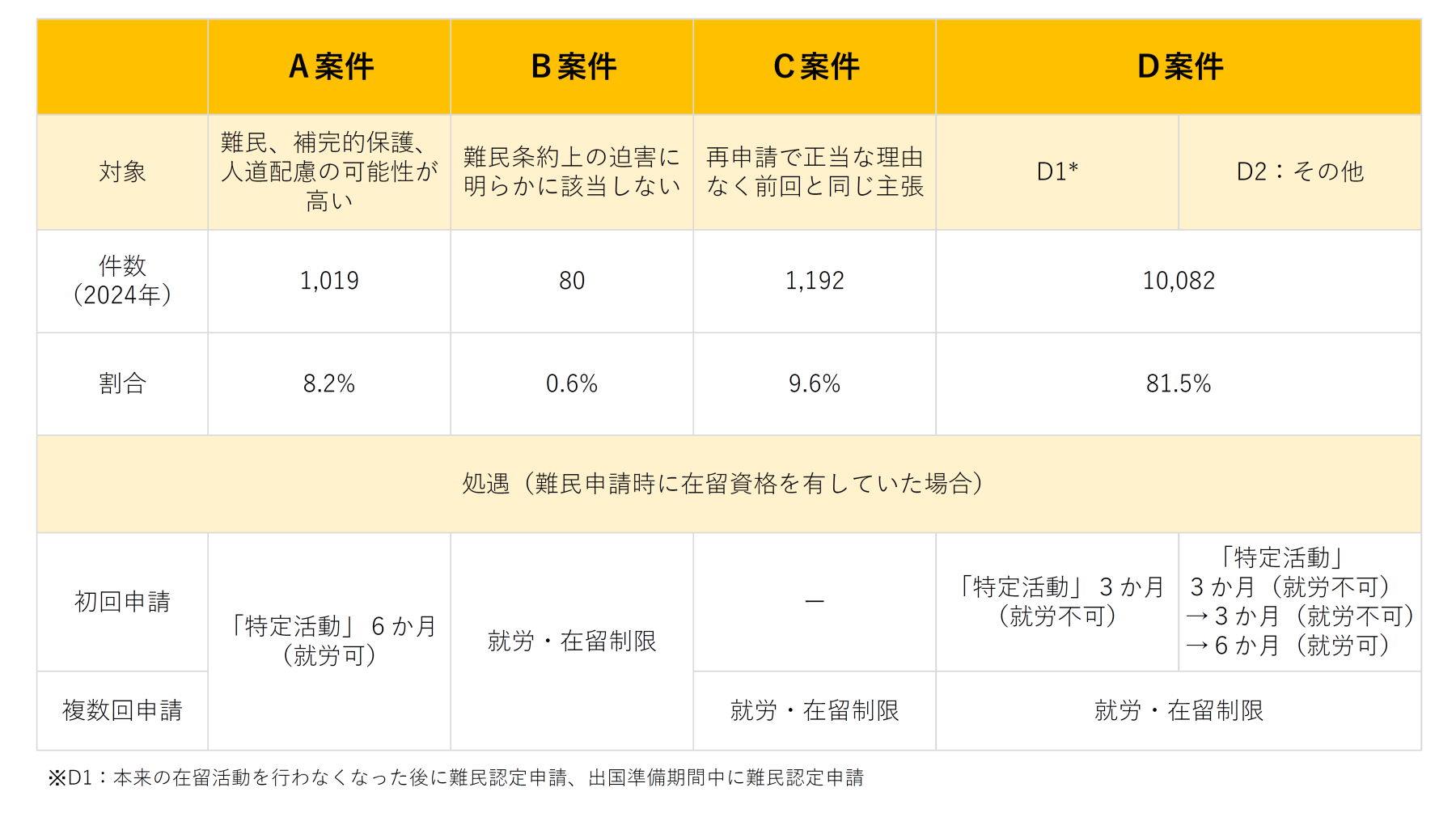

(1)難民保護に向けた審査体制の確保

難民審査に関する予算及び人員を十分に確保し、難民として認定するべき人を認定するための審査体制の確立を求めます。審査期間の平均は約2年11か月(うち一次審査は約1年10か月)でした。一方、当会では難民申請から5年以上が経過するも、いまだ一次審査中の事例を複数把握しています。早期に審査を行うとされているA案件(「難民…である可能性が高いと思われる」とされた案件)にもかかわらず、2年以上待たされている事例も珍しくありません。

難民申請者数の実態を踏まえた審査体制の拡充による「難民等の迅速かつ確実な保護6」の実現を求めます。難民申請者数は12,373人と、前年に引き続き1万人を超えています。2023年末時点では15,501人が難民申請(一次審査)の結果を待っていました7。難民申請の9割以上(2023年)を担当する東京入管の場合、2011年から2023年の難民申請者数が約8倍となる中で、難民調査官(兼任を含む)の増員は1.5倍に留まります8。

審査期間の長期化により、難民として認定するべき人を、適切に認定することができていない点を強く懸念します。時間の経過に伴い、難民申請者が逃れてきたその時点で感じていた恐怖や出身国の情勢、その後の変化に基づく判断がより一層困難となります。補完的保護対象者認定手続きにおける迅速な審査(平均審査期間約3か月)が、難民認定手続きを含むすべての申請者に適用されることを望みます。また、難民保護に関する専門性や入管行政からの独立性を有する組織の設置も、審査の質の向上や効率性に資する取り組みと考えます。

(2)審査の透明性や公平性確保のための取り組み

出身国情報に関する新たな取り組みとして、入管庁は「国別の主な申立てに係る出身国情報」を作成し公開しています。「情報へのアクセスに関する武器の対等」や「公開情報の利用」といった、出身国情報の調査における原則9につながる取り組みであり、今後の展開に期待します。日本での難民申請者が多い国や、審査期間が長期化している国、A案件に振り分けるのが適当とされている案件を多く含む国を対象とするべきです。内容を定期的に更新し、最新の出身国情報が常に提示されている状態を維持することも重要です10。

難民申請者一人ひとりに対する審査の透明性や公平性の確保も重要です。難民認定及び不認定判断における出身国情報の提示を求めます。現行の通知書別紙には「出身国に係る諸情報を踏まえ」たとの記載があるのみで、その具体的な内容が示されることはありません。難民認定や不認定の判断において参照した情報を十分に提示するべきです。

「難民等の認定申請を行った外国人に対し質問をする際の手続の透明性・公平性を高める措置11」として、一次審査の面接における代理人等の立会いを求めます。現行制度において、第三者の立会いは原則として認められておらず、録音や録画も行われていません。面接によって作成される供述調書は審査の終了後にしか開示されず、手続きの透明性が担保されていない現状です。難民審査における面接は、申請者が迫害のおそれを述べる重要な機会であるとともに、申請者の供述に対して審査官が感じた疑問を提示し、解消のための糸口を探る場でもあります。難民認定に関する専門性を有した弁護士や支援者の立会いにより、難民認定のために必要な情報が的確に示され、審査の効率化につながります。

3.難民申請者の処遇における深刻な課題

「人は、難民条約の定義に含まれている基準を満たすやいなや同条約上の難民となる12」のであり、難民の認定は、その地位を確認し、宣言する行為にすぎません。その「宣言」を求める長い道のりにおいて難民申請者が直面する課題のうち、生活困窮、収容、送還について、以下の改善を求めます。

(1)生活困窮を招く公的支援の不足

難民申請者の生活困窮の実態を踏まえた公的支援の拡充を求めます。難民申請者に対する公的支援の枠組みである「保護費」の受給者数は年間200~600人台で推移しており、難民申請者数の増加を反映していません13。予算の制約により、難民申請者の生存権が脅かされる状況が続いています。当会が把握するだけでも、所持金が尽き、就労が認められない状態にある方について、毎月のように保護費の受給を認めない決定が出されています。

国による住居支援の不足も顕著です。当会への相談状況だけを見ても、50人以上の難民申請者が常に住居支援を必要としており、野宿を余儀なくされる方も後を絶ちません。小さな子どもを含む家族であっても、難民認定申請者緊急宿泊施設(ESFRA)の利用が認められていない実態です。さらに、相談から保護費の受給までの待機期間が3か月を超えることは決して珍しくありません。「難民認定申請中の者のうち、衣食住に欠けるなど生活に困窮する者に対する保護14」に十分な額の当初予算や体制を整えてください。また、ESFRAの拡充を含む住居支援の改善を強く求めます15。

(2)監理措置の導入と収容の長期化

難民申請者の収容を原則として回避するための取り組みを求めます。改正法の施行後も難民申請者の収容は続いており、監理措置はその適切な解決策とはなり得ません。在留上の措置や、仮滞在・仮放免の積極的な運用による難民申請者の収容の回避を強く求めます。

入管庁は、収容中の難民申請者の手続きを迅速に行う方針を示しています16。しかし、収容による心理的負担や健康状態の悪化、法的助言や証拠へのアクセスの難しさの観点から、収容が難民認定手続きに与える影響の大きさは疑いようがありません。難民申請者の収容を回避することが、保護の観点から重要です。

監理措置の導入は、難民申請者の収容状況の悪化につながるものでした。法案審議の段階から示されていた監理人のなり手が見つからないとの懸念17は現実のものとなり、日本に知人や身寄りがいない難民申請者の放免がより一層困難となっています。また、退去強制手続きに際して監理人を求められるもその当てがなく、新たな収容の不安に直面する事例も続いています。

このような監理措置の課題が続く中で、退去強制令書による仮放免の許可件数が大幅に減少している点を強く懸念します18。入管庁は、改正法の運用状況を示す資料において、被収容者の数や収容期間に関する統計を明らかにしていません19。3か月ごとの収容の見直しについても、監理人が見つからない被収容者への対応は明らかにされていません。難民申請者の収容を原則として回避するための取り組みの実施を求めます。

(3)難民申請者の送還

3回目以降の難民申請者等の送還を可能とする送還停止効の例外規定の導入、及び19人に対する適用19を強く懸念します。ここまで示してきた通り、日本の難民認定制度にはさまざまな課題があり、難民として認定するべき人を確実に認定することができていません。過去の難民申請の結果に基づいて、送還の適否を判断することは極めて不適切です。難民条約が定める協力約束20にもかかわらず、UNHCRの見解21に反する形で今回の送還が実施されたことは、極めて重大な問題です。

3回目以降の難民申請者の送還停止のために必要とされる「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料」について、入管庁は判断の時期や基準を明らかにしていません。一方で、再申請用の難民申請書には、申請時に当該資料を提出すべき旨が記載されており、提出の場面が著しく制限されている点を懸念します。出訴期間中の送還も可能とされており22、裁判による効果的な救済を受ける権利が保障されていません。2024年の難民認定者の中には、3回目以降の難民申請を行っていた方が含まれています23。優先すべきは、難民の送還ではなく保護のための取り組みです。送還停止効の例外規定に関する必要な見直し24の早期実施や、手続きの運用に関する情報の公開を求めます。

以上

<参考1>

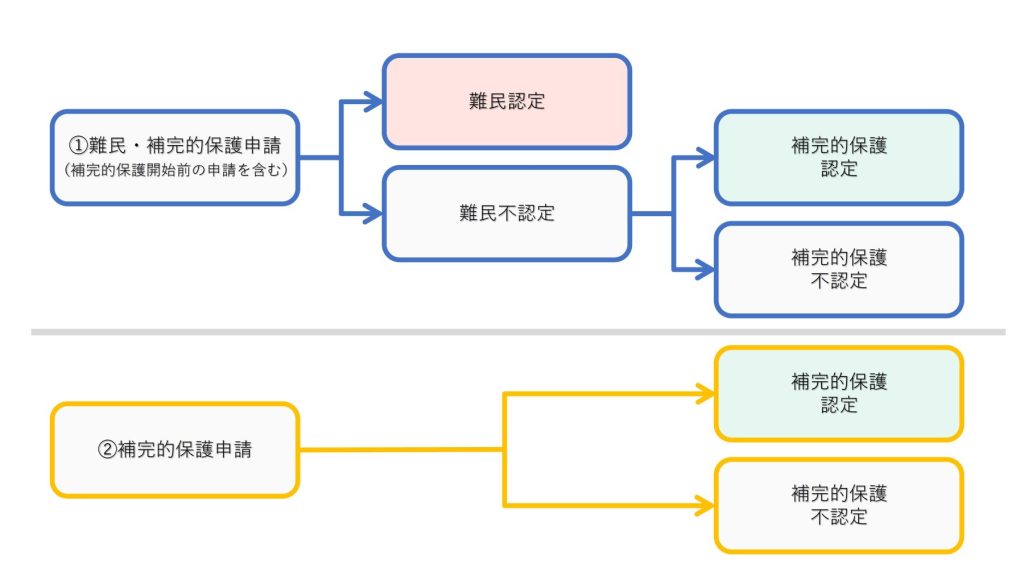

2023年12月より、補完的保護対象者認定制度が創設されました。

手続きの入口が、①難民申請・補完的保護申請と②補完的保護申請と2つあります。

・2024年の状況

※注:同年に申請受付ないしは認定等判断がされた人の数である。難民認定等の結果は、前年までの申請も含まれており、2024年の申請数に対しての結果であるとは限らない(つまり、例えば、190人の難民認定者数は、12,373人の申請者数を分母としない)。

<参考2>

入管庁は、難民申請手続きの処理の迅速化等を目的とし、難民認定申請時に案件をA~Dに振り分けています。

…

- 「過去に迫害を受けたと認められる場合、その頻度や回数及び性質は、本要件の該当性判断において重要な考慮事情である。ただし、過去に迫害を受けたことがない、又は1回しか迫害を加えられていないからといって、直ちに本要件の該当性が否定されるものではない」。出入国在留管理庁「難民該当性判断の手引」(2023年12月 一部改訂)https://www.moj.go.jp/isa/content/001407458.pdf 2(3)。UNHCR「難民認定基準ハンドブック」https://www.unhcr.org/jp/media/hb-web-pdf-0 第45段落も参照のこと。[↩]

- UNHCR「ミャンマーから避難する人々の国際保護の必要性に関するガイダンスノート」(2024年5月)https://www.unhcr.org/jp/media/myanmar-guidance-note-may-2024-provisional-translation-jp-pdf。[↩]

- 「UNHCRは、軍・EAGs(引用者注:民族派武装勢力)・PDFs(引用者注:国防防衛隊)間の紛争を背景として現在広がっている広範な人権侵害状況を理由としてミャンマーから避難してきた人々は、1951年難民の地位に関する条約(1951年難民条約)第1条もしくはUNHCRの任務に基づくより広義の難民基準または地域文書に基づき、国際難民保護を必要とする可能性が高いと考える」。前掲注2第12段落。[↩]

- 第61条の2の17第4項(面接における適切な配慮)、第61条の2の18第1項(国際情勢に関する情報の収集、難民調査官の育成)、同第2項(難民調査官の知識及び技能の習得)。[↩]

- 参議院法務委員会「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2023年6月8日)https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/211/f065_060801_1.pdf。[↩]

- 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和6年度改訂)」(2024年6月21日)https://www.moj.go.jp/isa/content/001420481.pdf 施策番号191。[↩]

- 2024年6月18日付け石橋通宏議員質問主意書への政府回答[内閣参質213第184号](2024年6月28日)https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/meisai/m213184.htm。[↩]

- e-Stat「地方出入国在留管理局管内別 難民認定申請等の受理及び処理人員」各年版、移住者と連帯する全国ネットワーク 省庁交渉データより。[↩]

- 「情報へのアクセスに関する武器の対等」とは、難民申請者が判断に用いられた情報を認識できる状態を意味し、手続きの公正の強化に寄与するものである。申請者は利用された証拠に対して反論や釈明を行う機会を与えられるべきである。「公開情報の利用」は、透明性およびトレーサビリティの質的基準に直接資するものである。Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) “Researching Country of Origin Information: Training Manual” (March 2024) https://www.refworld.org/reference/manuals/accord/2024/en/147707 より。翻訳について、ACCORD「出身国情報の調査:研修マニュアル 2013年版」https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/accord_coi_training_manual_japanese_edition-2014-comb.pdf 参照。[↩]

- 「目まぐるしく変化する世界情勢の中で適切に難民認定を行っていくためには最新の出身国情報を収集することが重要であると認識しています」。第211回国会参議院法務委員会第16号(2023年5月25日)政府参考人による答弁。[↩]

- 前掲注5第2項。[↩]

- 前掲注1UNHCR 第28段落。[↩]

- 難民支援協会ほか「保護費予算の増額に関する申入書」https://www.refugee.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/9370665c7093a97383c24eef2d61424d-1.pdf。2014年から2024年にかけて難民申請者数が倍増する中、保護費にかかる当初予算の額は微増に留まる。[↩]

- 行政管理庁「難民行政監察結果に基づく勧告」(1982年7月)。[↩]

- 前掲注13。[↩]

- 出入国在留管理庁「難民認定等事務取扱要領」(2024年6月10日一部改正)第1章第2節。[↩]

- 外国人を支援する個人や団体に対する意見聴取(2021年、2023年)において、回答者の9割が「監理人になれない・なりたくない」としていた。これまでの仮放免の保証人と異なり、監理人に報告や届出の義務が課せられることや、弁護士の職務と監理人の義務が相反することなどがその理由として挙げられている。なんみんフォーラム「ご報告:監理措置に関する意見聴取結果」http://frj.or.jp/news/news-category/form-frj/4247/、同「ご報告:監理措置に関する意見聴取結果(2023年版)」http://frj.or.jp/news/news-category/form-frj/5408/。[↩]

- 2023年の退去強制令書による新規仮放免人員1,477人に対して、2024年6月10日以降の退去強制令書による仮放免許可は85件に留まる。なお、同期間の退去強制令書による監理措置決定は476件だった。e-Stat「収容事由別 地方出入国在留管理官署別 新規仮放免人員」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040187857、出入国在留管理庁「令和5年改正入管法の運用状況について」https://www.moj.go.jp/isa/content/001434961.pdf。[↩]

- 前掲注18 出入国在留管理庁。[↩][↩]

- 難民条約第35条第1項。[↩]

- 「UNHCRは、犯罪歴等に言及する第61条の2の9第4項第2号を送還停止効の例外規定から削除することを推奨する」。UNHCR「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(第204回国会提出)に関するUNHCRの見解(2021年4月9日)」https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/2021/04/20210409-UNHCR-Comments-on-ICRRA-Bill-Japanese.pdf。[↩]

- 出入国在留管理庁「執行要領」第1章第2節第7。[↩]

- 全国難民弁護団連絡会議「3度目の難民不認定処分案件の勝訴2件」http://www.jlnr.jp/refugeenews/#2024-01。[↩]

- 前掲注5第4項。[↩]