2019.05.09

「日本語も母語も中途半端」そんな子どもたちのために。大泉の「ブラジル人学校」23年間の軌跡

群馬県大泉町は人口に占めるブラジル人の割合が全国1位のブラジルタウンとして知られている。1990年、三世までの日系人らに就労制限のない在留資格が認められると、かつて海を渡り南米の大地で暮らした日本人の子孫が「デカセギ」として相次いで来日、現在約4300人のブラジル人が暮らす。全人口に占める割合はおよそ1割だ。

ブラジルレストランやスーパー、旅行代理店、海外への送金会社…。町にはポルトガル語の看板が並び、日本語を話さなくてもある程度の生活が可能な基盤が整っている。

生活基盤の重要な一翼を担うのが、ポルトガル語で子どもたちを教育するブラジル人学校だ。1990年代後半、言葉の問題やいじめから日本の公立学校に馴染めないブラジルの児童、生徒らの不就学が社会問題化し、相次いで設立された。

尽力した1人が現在もブラジル人学校「日伯(にっぱく)学園」を経営する高野祥子さん(73)。13歳だった1958年、家族とブラジルへ移住し、1990年に帰国、以来大泉町で子どもたちと向き合う。

「あなたたちはポルトガル語と日本語の両方ができて一人前なの」。子どもたち に言葉の重要性を伝える高野さん。原点は言葉が分からず途方に暮れた少女時代のブラジルの記憶だ。ポルトガル語が分かるようになると、自信が生まれ人生 の選択肢が広がった。

日本語が分からず、卑屈になりがちなブラジル人の子どもたちがかつての自分に重なる。「ブラジルの文化を受け継ぐ子どもたちに日本語とポルトガル語を駆使し、世界に羽ばたいてほしい」。教室で学ぶ子どもたちの様子に目を細める。

戦前から1970年代まで計約26万人の移民をブラジルへ送り出し、その後受け入れに転じた日本。高野さんはそんな日本・ブラジル移民史を体現するような人生を歩んだ。ブラジルでの暮らしや大泉町の子どもたちについて話を聞いた。

13歳でブラジルに渡る

――ブラジルへ渡った経緯は?

5歳年上の兄が大学受験に失敗したのがきっかけでした。兄が突然、「ドミニカへ行く」と言い出したため、家族で話し合った結果、父が証券会社を辞め家族全員でブラジルへ行くことになりました。両親と兄、私、妹の5人です。1958年、 約2カ月間の船旅を経て南部リオグランデ・ド・スール州に到着、父は果樹園の管理人の仕事を始めました。

――学校には通いましたか?

私たちを雇ったのは銀行の頭取を務めたこともある地元の名士のような人で、 住居を新たに建ててくれた上、生活必需品も用意してくれました。私と妹の労働を免除し、イタリア系移民の家庭に下宿させて学校へ通わせてくれました。

現地の学校へ行くと同級生たちから「ショコ、ショコ」とばかにされました。なぜ?と思い、辞書で意味を調べるとポルトガル語では「腐った卵」の意味。言い返すことさえできないもどかしい日々でした。

ところが、先生が特別授業を開いてくれ、徹底的にポルトガル語を教えてくれたのです。発音もたたき込まれます。周りの生徒も助けてくれるようになり、半年もするとポルトガル語が自然と話せるようになっていました。小学生が4年間で学ぶカリキュラムを1年間で終え、父の日常的な通訳までするようになりました。運がよかったとしか言いようがありません。

私は1965年にブラジルで9歳年上の主人と結婚しますが、24歳のときにブラジルに渡った主人は日本人経営の農場で働き、いじめがひどかった上、給料もほとんど渡されない、そのあげくアメーバ赤痢にかかり逃げ出したと聞いています。

学校に通わせてもらえず、ポルトガル語が話せないままの日本人移民もたくさんいました。移民たちの待遇はブラジルでの雇い主によって全く異なります。雇い主がどんな人かで移民の運命が左右されたのです。

――結婚後の生活は?

私が19歳、主人が28歳のときに結婚しました。66年には長女が生まれ、その後71年までに娘2人、息子1人を授かり、4人の子育てに忙しくなりました。

力を入れたのは子どもたちの日本語教育です。当時、南部サンタカタリナ州で約300人のブラジル人を雇い、南米有数規模のピーマン農場を経営、毎日トラック2台でサンパウロに卸すなど事業は順調でしたが、それをやめて日本語学校のあるパラナ州クリチバへ引っ越しました。

子どもたちは午前中にブラジルの現地校に通い、午後に日本語学校へ通うという生活を送ります。私と主人は24時間レストランやスーパーなど多くの商売に手を出し、学費を稼ぎました。

日本語教育に力を入れたのは父の影響です。父はブラジルで「いつ日本に帰らなければならない事態が発生するかは分からない」と口癖のように言っていました。

私は第二次大戦末期の1945年に中国の天津で生まれましたが、製粉工場を経営し中国人を約2千人雇っていた父は、日本の敗戦で突然、家族を連れての帰国を余儀なくされました。

そうした経験もあり、父は私がポルトガル語を話すようになっても、いつ日本に帰国しても大丈夫なように日本の雑誌を取り寄せては読ませ、「浦島太郎になるな」と言っていました。私自身、日本語とポルトガル語の両方話せることで得をしたので、子どもたちにも2言語話せるようになってほしかったのです。

日本へ戻る

――再び日本に帰ってきたきっかけは?

1989年5月、主人と三女とともに、日本に来ました。子育てが一段落し結婚25周年を迎えたこともあり、日本旅行をしたいと思ったからです。日本で働きながら資金をためて旅行する計画でした。

ブラジルの旅行会社で紹介されたのが大泉町に近い群馬県千代田町の電機部品メーカーの工場。当時、ブラジルはハイパーインフレの時代で生活は厳しく、海外で働く国民がたくさんいました。

工場が用意したアパートが大泉町にあり、ここに暮らしながら千代田町で働きます。エアコン関連のプラスチック板加工工場で、組み立てラインにはブラジル人のほか、アジア各地から「デカセギ」で来ている人ばかりでした。在留資格のない人たちも多かったはずです。

工場では、目に見える形でのいじめがありました。社員たちが「ばかやろう」「日本人の顔してんのに、どうして日本語がわからねぇんだ」と怒鳴るのです。

「デカセギ」の初期のころは、工場で働いていたブラジル人でも大学を出た高学歴の人が多く、医師の方もいました。言葉が分からないというだけで、ばかにされるのはとても屈辱だったと思います。

そうした光景があまりにひどかったので、工場の社長に「仕事が終わった後、彼らに簡単な日本語を教えたいので、食堂を貸してもらえますか」と提案しました。けれど、社長は「やろうやろう」と言うだけで、結局は何もできないまま約2年間が過ぎ、私たちはブラジルに戻ることになります。ブラジルの永住権を失いたくなかったからです。

――もう一度日本に来るのですね。

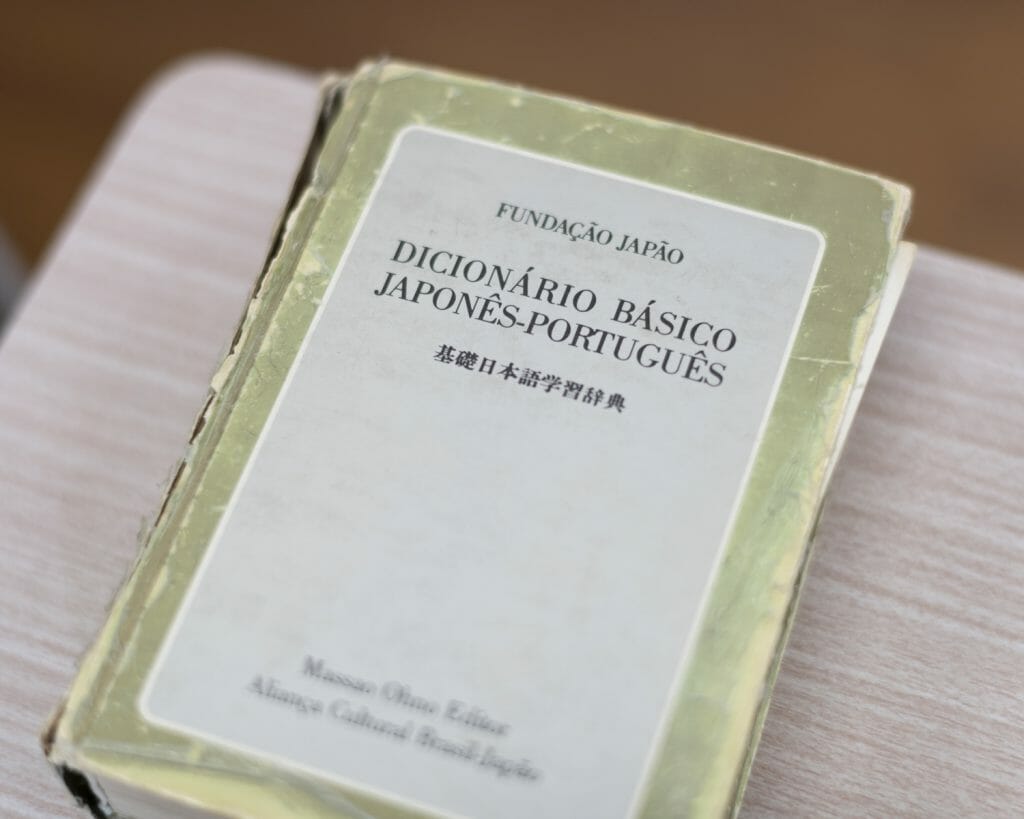

そうです。ブラジルに戻って1カ月ほどたつと、工場の社長が電話してきて、手伝ってほしいというのです。悩みましたが、最終的に日本行きを決断しました。ただ、主人は工場で働くけれど、私は日本語教室を開こうと思い、ブラジル人向けの日本語教材を100キロほど持ち込みました。

1991年10月、大人たちを対象にした日本語教室を始め、仕事のない夜や土日を中心に計約100人に教えるようになりました。

――子どもたち向けには?

子どもが大泉町に来始めるのは1995年ごろで、それまではいませんでした。みなさん単身で、2~3年間の「デカセギ」のつもりで働いていました。

ところが、日本はブラジルよりも賃金は高い上、治安もよい。そういう中で、いったんブラジルに戻り家族を連れてくるようになります。大泉町に子どもたちの問題が出始めるのはそれからです。

学校に通わない子どもたち

――不就学の問題ですね。

家族を呼び寄せても、ブラジル人たちの人生設計は2~3年間働いて帰国するというものでした。いったんは子どもを日本の公立学校へ通わせますが、言葉の問題からだんだんと行かなくなり、家に引きこもるようになります。

「来年は帰国するから学校に行かなくてもいい」と軽く考えていた親も多くいました。実際は、帰らないことになるのですが。

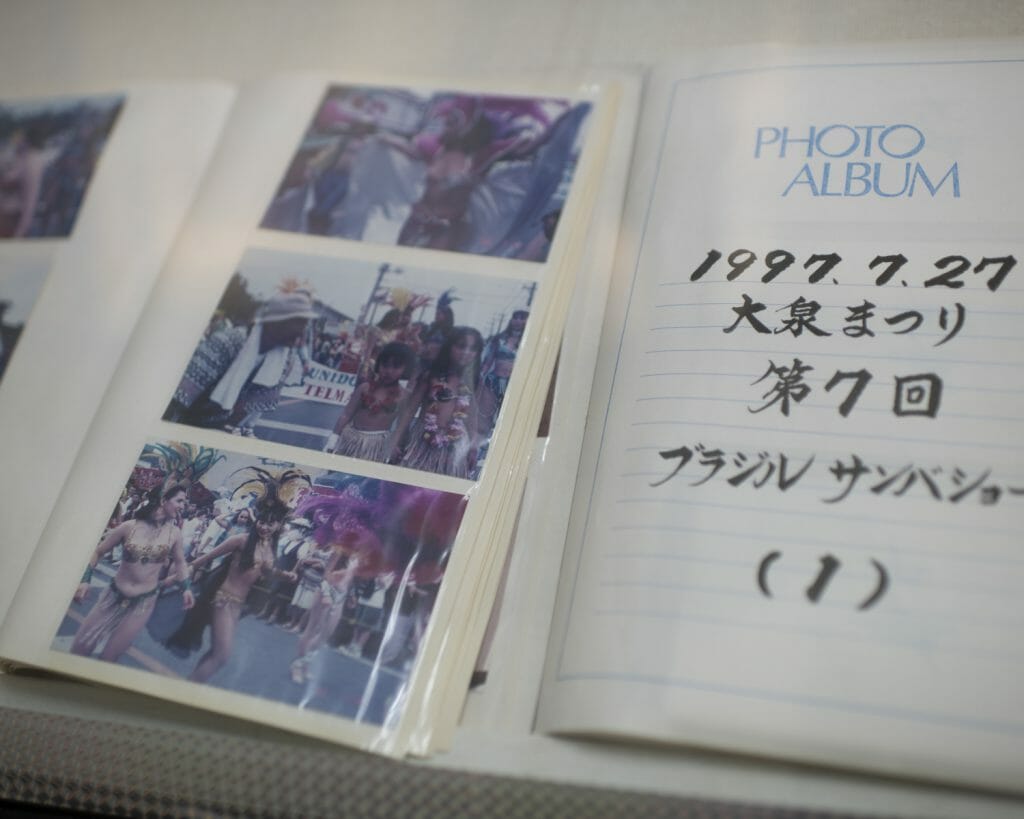

それでも、日本語教室に通ってくるブラジル人の中から、子どもたちの学校も作ってほしいという声が出始め、2年間ほど先生探しなどの準備をして96年に開校したのがブラジル人学校「日伯学園」です。日中は日本の公立学校に通い、放課後にポルトガル語を習いに来るブラジル人の子どもたちもいました。

1990年の入管難民法改正で日系人らに就労の門戸が開かれると、大泉町などの企業は東毛雇用促進協議会を設立し、その協会を通じてブラジル人を呼び、直接雇用していました。

けれど、徐々にブラジル側でブローカーが登場し始め、日本側も派遣会社が間に入るようになり、来日するブラジル人の数が急増していきます。

(こうした人材産業の発達に伴って)自分自身があまり学校に通った経験がなく、子どもの教育に対して比較的関心の低いブラジル人も徐々に日本に来るようになりました。

――犯罪などの問題もありましたか?

1991年から群馬県警での通訳をしていますが、ブラジル人の子どもたちによる犯罪が多くあったのは事実です。ただ、凶悪犯罪はなく、窃盗が一番多かったです。自動販売機荒らしや空き巣とか。

ほかの国から来た大人の手下になって偽造テレホンカードを販売する子どももいたし、シンナーなど薬物に手を出す子どももいました。

日系人がブラジルで犯罪者になることはほとんどありません。ブラジルでは何も問題がないのに、日本へ来ると犯罪に走ってしまう。その原因はやはり言葉の問題でした。

窃盗容疑で逮捕されたある少年の通訳をしたとき、「俺日本語分かるから通訳いらねえ」と言うんです。私は「どうぞ、聞いていますから」と言って黙って彼と捜査員との会話を聞いていました。

ところが、会話がかみ合っていないのです。少年が日本語を理解していないようなので、勝手に通訳して説明したら、少年はそのポルトガル語も理解できません。日本語もポルトガル語もどちらも中途半端なまま育っていたのです。

子ども同士の日常会話は日本語でできても、大人ときちんとした話をしたり読み書きをしたりは難しい。小学校は何となく卒業できてしまいますが、中学生になるとそうはいきません。

日本語の分からない親が子どもたちの勉強を助けることはできず、結果として成績があまり良くない日本人の子どもたちとの付き合いも多くなります。学校に通わずにゲームセンターに入り浸る、そんなブラジル人の子どもたちも増えました。日伯学園を含めブラジル人学校にも薬物が入り込み、危機感を抱きました。

そんな中で2002年から始めたのが日系ブラジル青少年フェスティバルです。日伯学園だけでなく4校のブラジル人学校が集まり、薬物依存症者を支援するNPO法人ダルク(DARC)の方を招待して講演会を開催しました。

その後、薬物関連の少年事件は減りました。フェスティバルは毎年続け、今でもよさこいソーランや地元の伝統舞踊、八木節を踊るなどして交流しています。

日本の学校や社会生活で差別されることの多いブラジル人の子どもにとって、ブラジル人学校は「自分とは何か」という問いを共有する場でもあり、フェスティバルはそうした子どもたちの表現の機会でもあるのです。

日本語教育にも力を入れる

――日伯学園の特色は?

まずはポルトガル語の教育です。公立学校をドロップアウトして日伯学園に来る生徒には、日本語もポルトガル語もおぼつかない子どもがいます。母語が確立しないと思考力が伸びませんので、まずはポルトガル語を徹底的に鍛えます。

その上で、日本語教育に力を入れています。学校はブラジル教育省のカリキュラムに沿って運営していますが、毎日1時間、日本語の勉強をしています。高校卒業までに日本語能力試験で最難関のN1を取るのが生徒の目標です。

2000年から始めたのが、日本の高校に通うブラジル人たちが日伯学園の小学生に日本語を教えるクラス「先輩から学ぶ日本語」です。

これは小学生よりも高校生に刺激を与えました。人に教えるということはまず何よりも自分が理解しないといけませんから。高校生たちは小学生から「先生、先生」と言われることで、責任感が生まれ自分たちが真剣に勉強するようになったのです。

「両親が工場で働いていたから、自分も高校を出て工場で働くものだと思っていたけれど、子どもたちに先生と呼ばれて刺激を受けた。大学を出てこの子たちに何かしたいと思うようになった」と話す男子生徒もいました。彼は今、行政書士を目指して勉強中です。うまい相乗効果が出たなと感じています。

生徒数は増えていき、2007年には2歳から高校生までの約230人になりました。最初は校庭もなく、体育の授業は町の公園を借りて対応していましたが、手狭になったため、大泉町の隣の邑楽町に約1万6千平方メートルの敷地を買い、新校舎を建設しました。小学校3年生以上はそちらに移動してのびのびと体を動かしながら、学べる環境ができました。

しかし、翌2008年のリーマン・ショックで状況は一変します。派遣労働で働いていたブラジル人たちが相次いで失職し、学費を支払えずに学校をやめたり、家族全員でブラジルに帰ったりしてしまったのです。

その後に発生した東日本大震災や福島第一原発事故の影響も大きく、生徒数は激減、2012年ごろは約70人になってしまいました。今は約90人です。新校舎敷地は一部売却しましたが、今も借金が残っています。

日本の大学が変わってきた

――日伯学園の課題は?

財政面での課題です。経営は月3万1500円の授業料が柱です。日伯学園はまだ「各種学校」としての認可が得られておらず、日本の法律では、学校としての扱いではありません。そのため、国や自治体からの財政支援を受けられないほか、子どもたちには鉄道などの公共交通機関で学割が適用されません。各種学校の認可を得ることが最大の課題になっています。

――この30年間での変化は?

最近ですが、日本の大学が変わってきたと感じています。

これまでは私たちが大学を訪問し生徒を進学させてほしいと頼んでも、「国内のブラジル人学校の生徒を受け入れる制度はない」と断られていましたが、2017年以降、大学側から日伯学園に来て「生徒をうちの大学に入れて下さい」と声を掛けてくるようになりました。

少子化や大学のグローバル化も影響しているのでしょうけれど、ポルトガル語を母語としながら、日本語能力検定N1を取得し、ある程度の英語力もある生徒を特別推薦入試(AO入試)で受け入れるという大学が出てきました。日本人と同じ一般入試は厳しいけれど、AO入試ならばチャンスは広がります。

だから、子どもたちには「ポルトガル語は財産になる、日本語と英語をがんばれば日本の大学にも行ける」と強く訴えています。子どもたちの「秀でた能力」としてポルトガル語が認められるようになったのはとてもうれしいことです。高校2年まで日伯学園に通い、その後両親の仕事の都合で茨城県のブラジル人学校に転校した後、国立大に進学した生徒もいます。

一方で、まだまだ公立学校についていけずにドロップアウトして日伯学園に通い始める生徒も多く、先月も5人ほど入りました。

昨年、県警に通訳を頼まれてとある家庭に昼間行ったのですが、親と一緒に小学生ぐらいの子どもがいました。不就学の子どもがまだいるのだなと実感します。努力して日本社会に溶け込むブラジル人が増える一方で、ドロップアウトしてしまうブラジル人も絶えません。ブラジル人の間で格差が広がっている気がします。

――日伯学園を継続できた秘訣は?

日本の学校からドロップアウトし、ポルトガル語も日本語もうまく使いこなせないブラジル人をなんとかしたいという気持ちでしょうか。

私自身、ブラジルに渡った当初、ポルトガル語が全く分からず先生や周囲に助けてもらいました。今でも、あのときの先生のことはよく覚えています。

先月、12歳で日伯学園に入学した少女がいました。彼女は公立小学校から転校した子ですが、はじめはうつむきながら机に座っているだけでした。ところが、1カ月もすると、ほかの子どもたちと仲良く遊んでいました。そんな子どもの笑顔を見ると救われます。

日伯学園の生徒はブラジル人です。ポルトガル語が理解できて、初めてブラジルの文化が分かります。自分の文化に誇りを持って多様な日本社会を作っていってほしい、日本とブラジル両国に足場を築き世界に羽ばたいていってもいい、そんな人材を育てるのが夢です。そのためにはポルトガル語と日本語の両方が必要なのです。

日伯学園は公立学校の子どもたちとも交流しますが、そのとき、両方の言語が分かる子どもが積極的に行動する一方、片方しかできない子どもは一歩引いて後ろに下がってしまいます。言葉が自信にもつながるよい例です。

残念ながら、日本社会にはいじめや差別は多くあります。先月も公民館で太鼓の稽古をしていたら、「なんでおれたちの税金で建てた公民館を『ガイジン』に貸しているんだ」と悪態をつく男性に出会いました。それはもう仕方のないことです。日本人同士でも、大人の社会でもパワハラやいじめは蔓延しています。人間とはそういうものなのでしょう。

ただ、そうした差別やいじめにあったときに、強く立ち向かっていけるかどうか。ポルトガル語と日本語の両方ができ、自分に自信を持てれば、そういった場面でも乗り越えられるはずです。

ポルトガル語を母語とする子どもたちが日本語をきちんと習得するのは並大抵のことではありません。日本人の子どもより10倍努力する必要があるかもしれません。それでも、2言語を駆使することで将来の選択肢は広がると信じています。

私が子どもたちに「あなたたちはポルトガル語と日本語両方ができて一人前になるの」と口を酸っぱくしていうのはそのためです。子どもたちには、堂々と自分の人生を歩んでほしい。自信を持って生きていくためのツールがポルトガル語と日本語という二つの言葉なのです。

変わるブラジルタウン――取材後記に代えて

前橋支局で勤務した2006~2009年の新人記者時代、よく取材したのが日系ブラジル人の話題だった。

高野さんに初めて会ったのもそのころだ。日伯学園を案内してもらうと、幼児たちが昼寝をする隣の部屋で中高生たちが勉強しており、高野さんたちには申し訳ないが、窮屈な空間に衝撃を受けた。

だが、日伯学園はその後、新校舎を建設しグラウンドを用意した。休み時間や放課後にサッカーやバスケットボールで遊ぶ子どもたち。ボールを追う彼らの真剣な顔つきはかつての狭い空間にいたころとは全く違うはつらつとした表情だった。

自由に体を動かしスポーツを楽しむ。自分が経験した日本の学校の当たり前がブラジル人の子どもには贅沢な環境だった。そんなことを感じ、その歴然とした差に愕然としたのを覚えている。

それ以来、ブラジル人の子どもたちからよく話を聞くようになった。

「日本人とけんかになると、先生は言葉の分かる日本人の子どもの言い分だけを信じた」「親が『ガイジン』と付き合うなと言っていると日本人の子どもに言われた」――。次々と出てくるいじめの証言。傷を負った彼らの駆け込み寺のような存在が日伯学園だった。

高野さんを中心とする日伯学園の教師たちのバイタリティあふれる指導。それを見るためにも何度も大泉町に足を運んだ。問題を抱えながらも親たちの仕事は安定し、ブラジル人たちは日本での暮らしに手応えを感じているように見えた。

その後もブラジル人の数はどんどん増えた。ブラジル人向けのレストランや衣料品店の開業が相次ぎ、ブラジル人向けのフリーペーパーの創刊も立て続けにあった。

そんな在日ブラジル人コミュニティにとって2008年は特別な年だった。日本からブラジルへの最初の移民船「笠戸丸」が神戸港を出発した1908年から100周年に当たり、前半は日本ブラジル交流年として祝福ムードに包まれた。

しかし、2008年の後半は一転、リーマン・ショックが日本の製造業を直撃、派遣で働くブラジル人は苦境に立たされた。仕事と同時に住居を失うケースも続出、日本政府は1人30万円を支給するなど帰国支援事業を実施し、出国を促した。

法務省によれば、2008年12月末時点の在日ブラジル人数は約31万3千人。リーマン・ショックやその後の東日本大震災で帰国者が急増し、2018年6月時点で約19万7千人にまで激減した。

大泉町でも2008年12月末の5140人から今年2月末時点で4341人に減少。それと呼応するように、多くのブラジルレストランやスーパーが閉店し、フリーペーパーの廃刊も続くなどコミュニティは縮小を余儀なくされた。

今回、久しぶりに大泉町を訪れると、カフェやレストラン、衣料品店などのショッピングモールで、町の象徴的存在だったブラジリアンプラザが閑散としていて寂しさを感じた。

大泉町でブラジル人と入れ替わるように存在感を増しているのがネパール人だ。ネパールレストランが多数営業を始めたほか、ブラジルスーパーでもアジア系香辛料が売られる。

町によれば、1990年に1人もいなかったネパール人は今年2月末時点で662人に急増。その多くが技能実習生や留学生という。

在日ブラジル人コミュニティ自体も、工場労働以外で自らの可能性に挑戦する若い世代が増えるなど変化している。日伯学園では現在、卒業生の半数近くがブラジルなど海外の大学に進学、日本の大学からの誘いも増えてきているのは高野さんのインタビューで見た通りだ。

日伯学園の園長で、高野さんの三女、井上みどりさん(48)は「在日ブラジル人の間に教育の重要性を理解する親たちが増えてきた」と強調する。実際に日本で司法試験に合格するブラジル人が登場したほか、大学進学に加え、上場企業への就職も増加、多様性は着実に増している。

日系ブラジル三世のアンジェロ・イシ武蔵大教授(移民研究)は「在日ブラジル人コミュニティではなく、日本社会に帰属意識を求める若い世代は多い」と指摘する。特に東日本大震災を経て多くのブラジル人が自分は日本社会の一員との意識を強めたといい、中には東北の被災地にボランティアへいくブラジル人の姿もあった。

日本への永住を決めたブラジル人も増加し、法務省によれば、在留資格「永住者」の保有者は2018年6月末時点で約11万3千人。在日ブラジル人の約6割が永住資格取得者という計算になる。

「大泉町ではブラジル人が減った以上にブラジル人コミュニティの活気が失われつつあるように感じる」と話すイシ教授。「ブラジル人のソウルフードは肉の串刺し『シュラスコ』だが、大泉町では食べ放題の店が減った。食べ放題に意味があったのに」と残念がる。

ただ、「ソウルフードの食べ方にこだわらなくてもブラジル人コミュニティが成り立つところに大泉の変化を感じる。日本の焼き肉で構わないと考えるブラジル人が増えたのだ」とも笑う。「それだけ日本社会に適応したブラジル人が多くなった証しでもあり、その意味では悪いことではない」。

そして、最後に高野さんと同じ分析を付け加えた。「ブラジル人の中で日本社会の中で活躍する人たちと日本語をうまく話せず落ちこぼれてしまう人たちとの格差や分断が広がっている」――。

日系人らの就労に広く門戸を開いた入管難民法改正からまもなく30年。外国人労働者を巡り、政府はこの間、「いわゆる単純労働者は受け入れない」と繰り返し、総合的な社会統合政策を打ち出すこともなければ、青写真を描く基本法や差別禁止法の制定もしなかった。外国人対応を事実上委ねられた自治体や地域社会が手探りで共生を模索してきたのが実態だ。

子どもたちの不就学に始まり、労働者の派遣切り、「デカセギ」から定住へ。多くの経験を経ながら、ブラジルタウンは変わり続ける。それは高野さんたち日伯学園の軌跡でもある。

政府は4月から新たな外国人労働者の受け入れ制度「特定技能1号」を開始した。家族の帯同は認めず、在留期間の上限は5年間という。新制度を巡る昨年の国会審議で、日系ブラジル人たちの努力や経験が議論される場面はほとんどなく、安倍晋三首相は「いわゆる移民政策はとらない」との説明に終始した。

だが、日本はすでに270万人以上の外国人が暮らす移民国家になりつつある。現実と向き合わない政府の、あるいは日本社会の姿勢が何をもたらすかはこの30年間の大泉の経験が示している。学ぶべき歴史はある。高野さんが目を細める視線のその先、子どもたちのひたむきな姿が日本社会に問いかけている。

CREDIT

平野雄吾|取材・執筆

田川基成|取材・写真

カブレホス・セサル|取材協力(日葡通訳)

二見茜|取材協力

望月優大|取材・編集

寄付で活動を支えてください!

ニッポン複雑紀行を運営する認定NPO法人 難民支援協会(JAR)の活動を支える資金の約6割が寄付です。ニッポン複雑紀行の運営も皆さまからのご寄付によって続けることができます。この記事やJARの活動に共感いただけましたら、ご寄付という形での応援をご検討ください。難民の方々への直接支援と、社会をつくる取り組みに大切に使わせていただきます。