2025.01.30

自由な国ってどんなだろう。ミャンマーから日本へ、テンテンさんが選んだ道

「あー、こっちこっち!」。事前にいただいた自宅の住所を目指し、スマホで地図を見ながら歩いていると、遠くから聞き覚えのある明るい声が聞こえた。振り向くと、笑顔で大きく手を振るテンテンさんの姿が見えた。

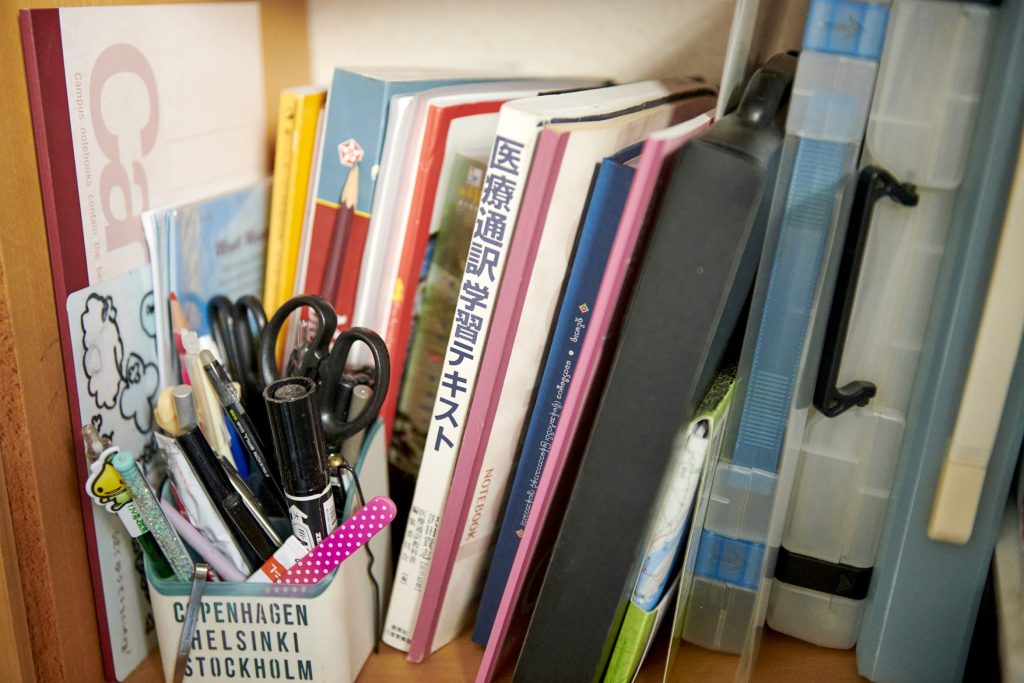

ミャンマーで生まれたテンテンさんと出会ったのは10年ほど前、難民支援協会の活動を通じてだった。彼女は現在、医療通訳者として働きながら、日本から母国の民主化を求める活動も続けている。

今から4年前の2021年2月1日、ミャンマーで国軍によるクーデターが起きた。長い軍政時代を経てようやく実現した2011年の民政移管から、10年を迎える直前のことだった。その衝撃的な出来事を伝えるニュースを見るたび、テンテンさんのことが頭をよぎった。

こうした背景を受け、ここ数年で来日するミャンマー人が急増している。その結果、日本で暮らすミャンマー人は2024年6月末時点で約11万人を数え、2020年の3.5万人から3倍以上となった。

軍事政権下での市民への弾圧、徴兵制の導入、深刻な経済の悪化。ミャンマーからは留学や技能実習などの形で来日している場合も多いが、誰もが母国の政治情勢と無縁ではない。

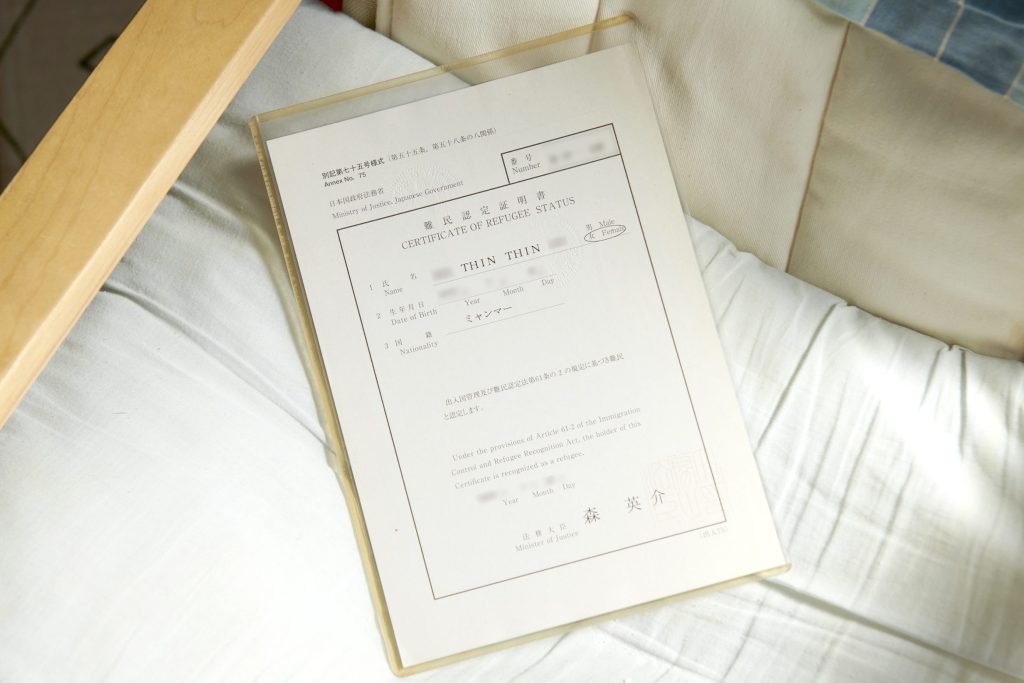

テンテンさんが日本で「難民」と認定されていることは知っていた。だが、母国での具体的な背景や事情について、これまで深く聞いたことはなかった。

今、彼女は故郷の混迷をどう見ているのだろうか。思い切ってインタビューの依頼をすると、テンテンさんはこころよく承諾してくださった。それから時間をかけ、何度かに分けてお話を聞いてきた。

ミャンマーの現代史は常に国軍の動向に翻弄されてきた。今回のクーデターは1962年、1988年に続いて三度目だ。

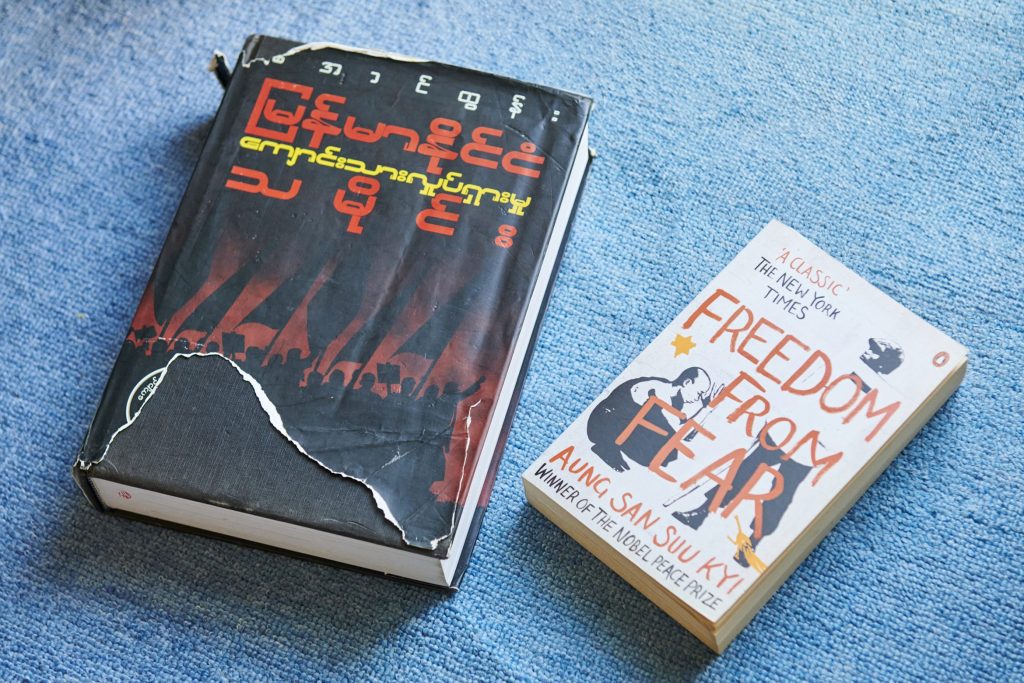

学生を主体としてミャンマー全土に広がった1988年の「8888民主化運動」は、同年にクーデターを起こして軍事政権を発足させた国軍により鎮圧され、数多くの市民が犠牲となった。

「88(はちはち)」の当時はまだ15歳だった彼女も、ミャンマーの政治に人生を大きく変えられた一人だった。

ボランティア活動に励む普通の高校生が、民主化運動を目の当たりにしたことで「自由とは何か」を考え始める。そしてその問いが、彼女を日本に導くきっかけともなった。

ミャンマーという国の変遷と折り重なるようにして紡がれてきたテンテンさんの半生。自分のため、そして人々のために、自由を求めて声を上げ続ける彼女のこれまでを聞いた。

高校生で直面した「88」民主化運動の弾圧

――1988年の民主化運動はテンテンさんにとってどんな出来事でしたか?

1973年生まれなので、「88」があった時は15歳です。高校生でした。その頃はヤンゴンから車で3時間ぐらいの町に住んでいて、赤十字社のボランティアとして怪我や体調不良の観光客の世話をするお手伝いもしていました。

――高校に通いながらボランティアもしていたんですね。そんな中で「88」民主化運動への武力による弾圧が起こった。

その日は、父が「今日は赤十字のボランティア活動は休みなさい」と言ってきたんです。今振り返れば父は、治安部隊が弾圧をしにくるという情報を持っていたんだと思います。私が巻き込まれないよう、無理やり家に連れて帰ったんですね。

その夜、自宅にいると「治安部隊が攻めてきた」っていう声や銃声が聞こえてきました。家にいたので、何が起きたのか見てはいないけど、たくさんの人が犠牲になったと、あとで知りました。すごい怒りが湧いてきました。「なんで?」「どうして?」って。それがすごく記憶に残っています。

――「88」では多くの市民が犠牲になりましたよね。

「88」があってから、高校が休校を繰り返して卒業の見通しが立たなくなりました。将来のことを考えて床屋で見習いをしながら、時々学校が開いたら行くという日々を送っていました。床屋の見習いは、父が手に職を、と勧めてくれたんです。当時の状況をみて「高校卒業すら危うい」と思ったのかもしれないですね。

――テンテンさんは学生の頃に政治的な活動に参加したことはあったんですか?

全然。私はただボランティアをやっていただけです。人助けしたい気持ちが強くて、赤十字で活動をやってきたんです。

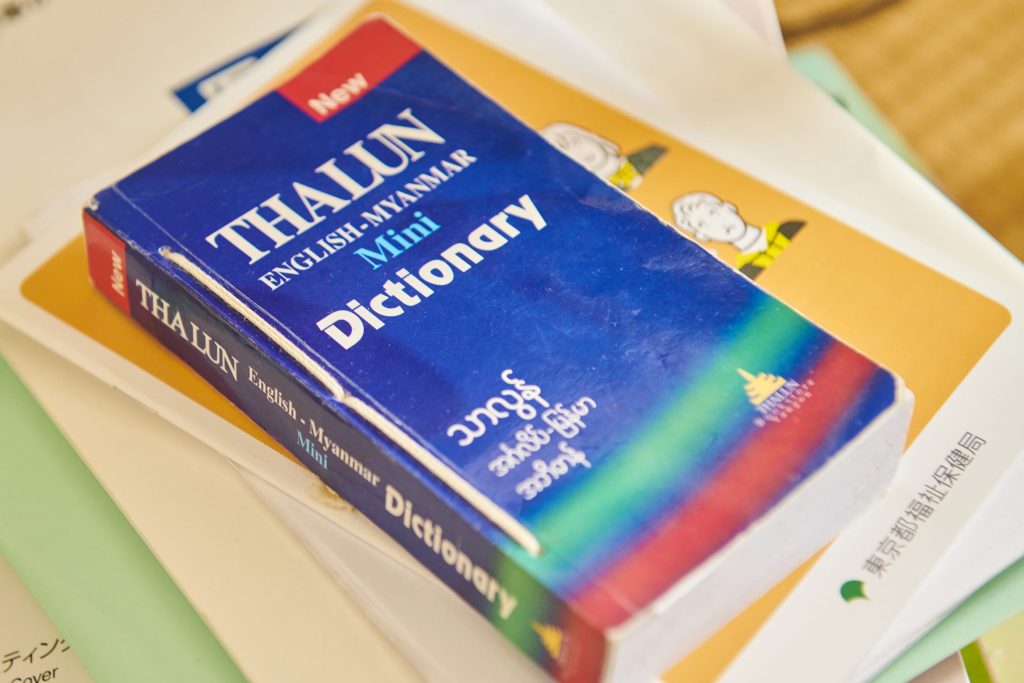

でも「88」を経験して、社会に対してモヤモヤした気持ちはありました。何かおかしいと。それから、政府に禁止されている政治の本を読んだり、隠れてBBCラジオのビルマ語放送を聞いたりして、少しずつ自分の国で起きていることに興味を持つようになったんです。

――国の統制をかいくぐって情報を得ていたんですね。

「88」からちょうど1年後に、悲しみの気持ちを示したいと思って、母の黒い巻きスカートのウエスト部分をはさみで切って、リボンを作りました。そのリボンを安全ピンで肩に付けて高校に行ったんです。

それがすぐに校長先生の耳に届いて、学校を辞めるか、黒いリボンを外すか、迫られました。父も母も「先生に謝りなさい」と言ってきて。何か言い返したい気持ちはあったけど、どう言ったらいいのかわからなかった…。

突然の逮捕と投獄

――高校は卒業できましたか?

なんとか高校を卒業して、大学に通いながら床屋で働いていました。

あるときアウンサンスーチーさんの活動に興味があるお客さんから彼女の写真をもらって、仕事場にその写真を飾っておいたんです。そしたら、別のお客さんに「ここには軍人も来ているからその写真はとりあえずしまっておきなさい。危ないから」と言われました。軍からの監視は日常でした。

軍人の男性を客とする若い女性たちが働くお店もあって、警察に賄賂を払って営業していました。男女関係含め、喧嘩や揉め事が絶えない地域だったんですが、あるとき銃の発砲騒ぎがあったんです。それで警察が犯人捜しをすることになり、逮捕されたんです。

――突然、逮捕されてしまったんですか。

そう。私と母とお店のスタッフ。もちろん、事件とは何も関係ないですよ。ちゃんとはわからないけど、私たちのお店は警察に賄賂を渡してなかったので、それが関係していたのかも。その事件は新聞に載るほど話題になりました。自分たちは無罪だって裁判で訴えたけど、裁判官も権力に逆らえず、刑が下されました。

結局、母が5年間、お店のスタッフが3年間、投獄されました。私は大学生だったので3か月だけ。大学2年生のときです。父はたまたま旅行中でその場にいなかったので、逮捕を免れました。

――無実の罪で、お母さんは5年間も…。

刑務所の生活は本当に大変でしたよ。私たちみたいに罪のない人が捕まることはよくありました。ホールのような場所で雑魚寝の生活。食事は少しだけ。白いご飯じゃなくて、黒とか茶色。あとは芯のある野菜。外からの差し入れは受け取れたけど、そのために賄賂を払わないといけない。幸い私たちは拷問を受けることはなかったけどね。

なんで私たちは自由に働くことができないのか。悪いことは何もしてないのに、なぜ警察に賄賂を渡さなければいけないのか。たくさんの疑問を持つようになりました。自由な国ってどんなだろうとか、もっといろんなことを知りたくなりました。

――そういう疑問について話せる相手は誰かいましたか?

日常生活の中で、ミャンマー人同士が堂々と話すことは難しいです。軍に見張られていますから。

多くの問題は教育にもあると思います。疑問を持たせないようにする教育です。だから、正しいか正しくないか自分で判断できるようになれない。ちゃんと勉強することは親から学びましたが、読み書きや、本を読んで知識を得ることだけ。

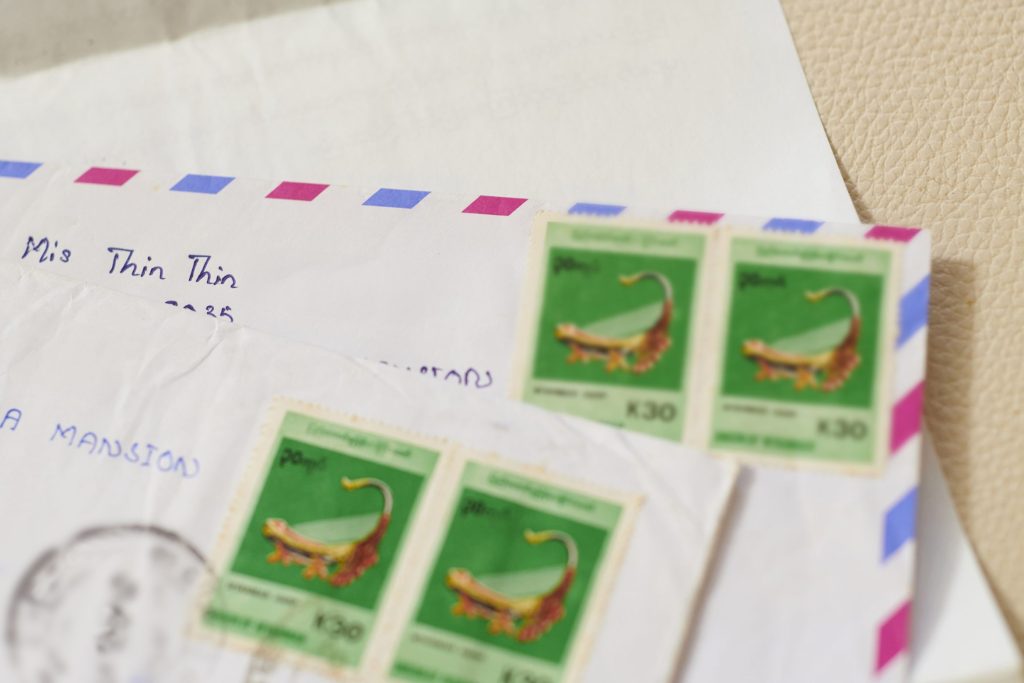

でも、私の場合は床屋のお客さんに海外からの観光客がいたんです。フランス、イタリア、イギリス、ドイツとか。英語の勉強にと英語で自分の疑問について聞いたり、教えてもらったり。帰国したあとも手紙でやり取りをしたりしましたよ。

雑誌の『タイム』なんかをもらったりして、海外の写真を見て、行ってみたいなあと憧れました。ファッション誌なんかのコラムに政治や経済のことが書いてあって、すごく面白く読みました。

留学生として日本へ

――大学生をしながら床屋で働いていた中で、たまたま国外の方とつながれる機会があったんですね。

逮捕されてからはいつも軍に見張られていました。ここには自分の自由な場所がない。将来の希望が持てない。大学はデモが起きるたびにしょっちゅう休校になったので、なかなか卒業できませんでした。

そんなときに、ある日本人の方に日本に行くチャンスをもらったんです。床屋のお客さんでした。パイロットの方で、男性なんですけど、顔の雰囲気が私のおばあちゃんとめっちゃ似てるんですよ(笑)。初めて床屋に入ってきたときから、亡くなったおばあちゃんが戻ってきたような感じがしました。

その方がお店に何度も来てくれて親しくなり、日本語に興味を持つようになったんです。「そんなに日本語を勉強したいなら留学しなさい」って言ってくれて。思いもよらないことでした。

外に出るチャンスだと、思い切って出国を決めました。自力で国外に逃れたくてもそこまでの資金が私にはありませんでしたから。その方は渡航費を支援してくれたり、ビザや学校探しとかも全部手伝ってくれました。1998年に、日本語学校の留学生として初めて日本に来ました。

――その方には、逮捕された経験や国から逃れたいという気持ちなどは話していたんですか?

いえ。全てを吐き出したわけではありません。政治の厳しい状況について少しは話しましたが、せっかく拓けた道がなくなってしまうことが怖かった。ただこの場所から抜け出すことしか見えてなかった。今でもあのとき助けてくれたことは大きな宝物みたいです。

――1998年に24歳で初めて来日されたんですね。難民申請はそのときにされたんですか?

当時は申請することすら思い浮かびませんでした。難民申請に関する情報なんて全く入ってこなかったです。高田馬場のミャンマーコミュニティともまだつながっていないですよ。つながっていたら、もっと早くできたかもしれないですね。

それに、来日したばかりの頃は自分の国に自由がないことは黙ってたから。国を出るときに父親の知り合いに「これから留学します」って挨拶をしに行ったんです。そしたら「(ミャンマーの外に出たら)口、閉めてね」とアドバイスされて。

――留学先の日本で政治的な発言や行動をしないほうがいいということですか?

そう。だからめっちゃ怖くなって、何も言えなくなりました。ずっと心に閉じ込めていました。

実は、日本語学校を卒業してから一度ミャンマーに戻ったんです。すごくホームシックだったのと、お金もなかったので。アルバイトはしていましたが、親に送金していたので貯金はありませんでした。

――日本語学校の卒業後、2000年頃ですね。

ただの留学生として暮らしていただけだから戻れたんだけど、軍の監視があった前に暮らしていた町は避けて、別のところに戻りました。

その頃はまだ政治活動はしてなかったけど、帰国前にパスポートの更新でミャンマー大使館に行ったとき、大使館前にミャンマー人のお兄ちゃんたちが立っていたことはよく覚えています。

――自国の政府に抗議運動をしていた方たちですか?

そう。何をしているのかわからなかったけど、心がざわついたことは覚えています。東京で政治活動をやっている人がいることすら当時は知りませんでした。

――ミャンマーに一度戻ったときの生活はどうでしたか?

美容師の仕事をまたやろうと思って、小さい店を開いたんです。ただ、警察と仲良くしなければいけないけど、以前のこと(無実の罪での逮捕、投獄)があるから、もう関わりたくない。「また同じようなことになったらどうしよう」っていう不安もありました。

日本は自由で安心して暮らせる。ミャンマーとのギャップで生活になじめなくなりました。

――自由を経験した後で、それがないところに戻るのは辛いですよね。

苦しい。苦しい。閉じ込められた世界にいる感じ。日本でいろんな人たちと出会って、人間らしく生きるってことを知りました。それがちゃんと法律にも書いてある。

結局、半年ぐらいで日本に戻ることになりました。地域の日本語教室のボランティアの先生たちが、来日できるよういろいろと工面してくれて。今でも交流があります。

難民申請中に起こった「サフラン革命」

――再びミャンマーを離れるときはどんな気持ちでしたか?

家族と離れるのは悲しかったけど、やっとこの世界から逃れることができる嬉しい気持ちと半々。

両親には言えなかったけど、ミャンマーにはもう戻らない決意をしていました。父は「自分の判断で、自分がいいと思ったら自分で歩きなさい」って言ってくれました。

「あの子は帰ってこないだろうな」って、父は口には出さなくてもわかっていたと思う。見送りの空港で、サングラスを外して顔を拭いていた父の姿を覚えています。

――お父さんとは近しい関係だったんですか?

そうね。振り返ると、生き方を教えてくれたのが父でした。

子どものときにお金がなくて、家で初めて冷蔵庫を買ったとき、父はジュースとプラスチックケースを買ってきて、それに棒を入れてアイスキャンディを作りました。それを30個箱に入れて、私に「電車が来たら売りなさい」と。恥ずかしかったけど売りました、映画館でも。父は喜んでいました。

初めて日本に来たときに、日本語学校に行きながら仕事をして家族に仕送りをしたいと思ったんですね。学校が終わってからレストランに飛び込んで、「お皿洗いでもいいので働かせてもらえませんか」って。

そういう勇気ってどこから出てきたのかなと思うと、自然に父が教えてくれたんだなって思い出すんです。

――再び日本に来てからはどんな生活でしたか?

本当は大学に行きたかったんだけど、ミャンマーの大学が途中で終わっているからうまくいかなくて、ITの専門学校に通いました。

2年後に卒業して、ある企業から内定をもらいました。だけど、その企業の前年度が赤字だということで入管からビザ(在留資格)がもらえなくて。それで別の会社を探したんだけどなかなか仕事が見つからないんですよ。

今はどこも人手不足でいろんな会社でミャンマー人が働いているけど、当時は違いました。でも、自由のない国に帰るつもりはありませんでした。それで、そのままオーバーステイになってしまったんです。

中華料理店で働いた時期があったんですけど、「88世代」で年上のミャンマー人もそこで働いていました。彼に自分の母国での経験を話したら「なんで難民申請しないのか?」と言われて、初めて申請のことを考えたんです。

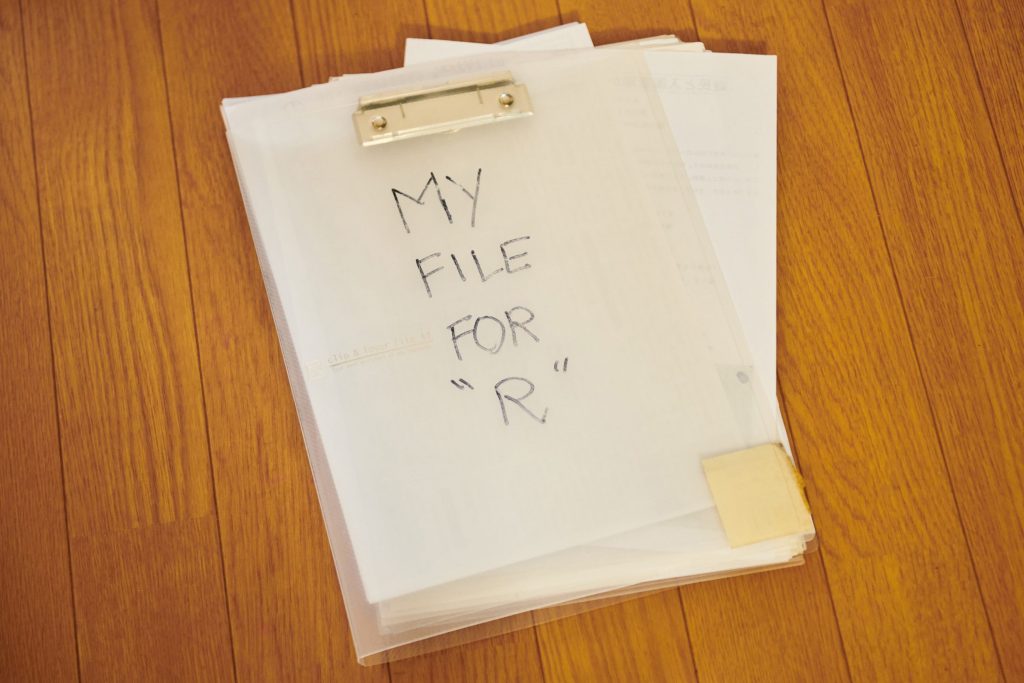

申請したのは2005年です。弁護士はいない。自分で全部やりました。

――申請の複雑な手続きを全てご自身で、すごいです…。

最初は自分の個人的な自由を取り戻すための難民申請でした。でも、申請している最中にミャンマーでお坊さんたちの「サフラン革命」が起こったんです。2007年。テレビの映像でも酷いことが起きているのがわかりました。

私もこのまま黙っているわけにはいかない。そう思って、初めてミャンマー大使館前のデモに参加したんです。NHKなどのメディア取材も受けました。BBCラジオの取材もありました。日本人の知り合いにメディアの連絡先をもらって、デモの取材依頼のファックスを流したりもしました。

長井さん、わかるでしょ?長井健司さんがヤンゴンで殺されたのは、私がメディアの取材を受けている最中でした。9月27日。携帯でヤンゴンとつながっていたので、現地の状況もよく見えていました。

獄中の父からの手紙

――サフラン革命が起きて、心に閉じ込めていたことを発信していくようになったんですね。

そう。でも、それがきっかけの一つとなって、父が逮捕されてしまったんです。BBCラジオの出演がおそらく国軍に伝わって、「お前の娘は日本で何をしているんだ」と家族のところに押しかけてきました。

その後、軍は父が人身売買をしているという噂を作って不当に逮捕したんです。結局、父は刑務所に入れられてしまいました。

――今度はお父さんが刑務所に…。

これ、父が刑務所から書いてくれた手紙。

「刑務所にいながらこの手紙を書いています。2007年、楽しく過ごしてください。母から電話であなたのことを聞いて嬉しかったよ。人生も身体も、心の中の全ては、最後は無になる。囚われないようにしなさい。最後は親も娘もない。最後は皆、土に戻る」

「どんなことがあっても、自分の権利を捨てず、自分の権利を守って。ミャンマーには二度と帰ってこなくていい。あなたの幸せを願っているよ」

久しぶりに読んだ…。

父が手紙をくれたのは最初だけです。母に電話して、刑務所にいる父とつないでもらって、「パパ、私だよ」って言っても、途中から全然わからなくなってしまいました。

自分がやってもいない人身売買のことを白状しろと拷問を受け、心が壊れてしまったんだと思います。

――拷問も受けていたんですね…。

刑務所の状況がほんとひどくて。少しでもちゃんと食べてもらえるように、日本から家族にお金を送って、白いご飯、お肉とかを差し入れてもらいました。仕方なく賄賂を払ってね。

日本で政治活動に関わるようになって、そうした活動についても追加資料として入管に提出しました。難民申請から数年間で入管のインタビューは2回か、3回ぐらいだったかな。

入管からあるとき突然「来てください」って連絡があって、服2枚ぐらい持って、捕まる覚悟で行きました。オーバーステイだったので、収容されるんじゃないかと。それが難民認定の連絡だったんです。難民認定は2009年に出ました。

――2007年のサフラン革命以降、日本での活動をされていた頃に認定が出たんですね。お父さんはどれくらい刑務所にいたのですか。

7年です。罪のない父を7年間も…。

――そんなにも長く…。2014年頃までですね。

そう。拷問のせいもあって、解放されたときにはもう体がかなり弱っていました。

私はその頃に日本で帰化申請中だったので、ミャンマーに一時帰国したらどうなるか法務局に問い合わせたんです。そしたら、問題ないだろうけれど入管にも確認したほうがいいって言われたんですね。

でも、それが帰化申請の邪魔になるかもと心配になって、聞くのはやめました。母に相談したら「日本の法律を守りながら生きなさい」って。父に会いに行けないことを許してくれました。

帰化申請の許可が下りる5、6か月前かな、父は亡くなりました。ミャンマーが平和になったら、父の墓参りをしたいなと思います。最後に会えなかったことは本当に悲しかった。会えなかったけど、会いたかった。

母とは毎日毎晩電話してます。せめて、母とは亡くなる前には一度は会いたいですね。一度は…。昔と違って「今はフェイスブックのメッセンジャーがあるから大丈夫だよ」って、母は言っています。

日本の国籍と新しい家族

――日本の国籍を取得されたんですね。

日本で生まれ育った娘がいるんですけど、1年生のときに娘と一緒に。娘一人では日本の国籍は取れないので。夫が中国籍で、娘も最初は中国籍でした。娘からは「日本で生まれたのになんで?」って聞かれることもあったし、娘の将来を考えると日本がいいかなって。

私は難民認定後も国籍はミャンマーだったけど、パスポートが切れているから使えない。日本政府の再入国許可書で国外には行けたけど、いつも空港の審査に時間がかかって大変でした。

――そういう話、よく聞きます。

帰化する前はミャンマーから日本に戻れなくなる夢をしょっちゅう見てたんです。ミャンマーでパスポートや航空券がなくなって、日本に帰れなくなる。そんな夢を、帰化してからはパタッと見なくなりました。

今後も日本にいながら社会に貢献できるような役割を担っていきたいです。自分を難民として助けてくれた日本に対して、できることもしたいなと思います。

――今は3人暮らしなんですね。パートナーの方との出会いについて伺ってもいいですか?

最初の日本語学校で同じクラスでした。教室に入ってきたときに、なんかわかんないけど目があったことは覚えています(笑)。

最初はそれだけ。特に何もなく2年ぐらい過ぎました。そしたら私の誕生日にたくさんのバラの花束を買ってプレゼントしてくれたんです。それで付き合うようになりました。

でも、日本語学校が終わってから、私がミャンマーに一時帰国したでしょ。だから、もう関係を続けるのは難しいなって思ったんだけど、日本に戻ってきたら待っていてくれたんです。

ただ、やっぱり自分の国のこと、母国に残っている家族のこともあって…。私から結婚の話は絶対しなかった。ミャンマーでたくさんの人たちが苦しんでいるのに、私だけ幸せになる姿は見せたくない。

私の活動のこととかも全部理解してくれる人です。毎日デモに行ったり、活動で忙しくて土日も家にいなくても、ずっと支えてくれてます。めちゃ優しいんです。

結局、難民認定が出たことがきっかけで、付き合ってから10年目に結婚しました。市役所に行って婚姻届を出しただけです。派手なことはしたくなかったので。

――娘さんには医療通訳のお仕事や政治活動の話もしますか?

はい、してますよ。娘は日本生まれ日本育ちです。ミャンマーの現実を実際に見たことがないし、ニュースで見るだけなのでちょっと実感が薄いんです。どこまでわかっているかわからないけど、できるだけ話すようにしています。

例えば、ミャンマーの人たちを助けるために、日本で集めた寄付を送っていますが、娘はどうも納得しないようです。「何のためにやってるの?」って。貧しい人たちが食べていけるように助けているんだよって説明すると、「それは政府の役割なんじゃないの?」「なんでママたちがやらなきゃいけないの?」って言うんです。

でも、娘にも人を助けたいって気持ちがすごくあるんです。小学校の卒業旅行に行ったときに、高熱がでてしまった同級生をずっと看病してたみたいです。ママのこと、ちゃんと見てるんだなって、ちょっと嬉しかったです。

2021年のクーデターと若者たち

――2021年のクーデター以降、日本にも多くのミャンマー人が逃れてきています。

日本のメディアはあまり発信していないから知られていないですね。

クーデターで働ける場所がなくなっている。物価高もあり、自分で養える範囲が狭くなっている。なので、国外に出るしかない。外で働けば自分の家族を養える。2024年以降は強制的な徴兵の影響もあります。

――在日ミャンマー人の若い世代が民主化活動に参加する動きもありますね。

そう。2021年のクーデターのときに(首都の)ネピドーやヤンゴンとかで市民が虐殺されるのを、SNSを通して目撃しているんです。虐殺された人たちの痛みを感じたんだと私は思います。

私たち「88世代」の活動はビルマ民族が中心でした。国内の様々な場所で起きていること、少数民族の虐殺などについて、情報交換が難しかった。わかっている範囲もすごく狭かった。でも若い世代はロヒンギャの人たちも含めて、民族の違いを超えたつながりを作っています。

日本にいるミャンマーの若者も沖縄、大阪、京都、奈良、広島、北海道など全国にネットワークがあります。世界でも、韓国、マレーシア、シンガポール、オーストリア、アメリカ、カナダとか。

若者たちの情報共有の速さとか、見ている視野の広さとか、すごいなって尊敬します。今はかれらをできるだけサポートしようと関わっています。

――どんな関わりをされているんですか?

自分たちが前に立って若い人を引っ張っていくのではなくて、私は後ろから支えていこうという考え方です。

私たちが日本での活動で関わってきた労働組合やNPO団体とか、政治家とかも含めて、若い世代に紹介しています。「この若者は信頼できるからよろしく」とか「応援して」とか。

「88世代」がいまだに冷めずに燃え続けていることを若者に伝えたいし、亡くなった人たちの死を無駄にしたくないです。

――活動を続けることに迷いはないですか?

迷いはない。迷いはないね。勝手に自分への責任かなと思ってる。在日ミャンマー人には、自由じゃない国を捨てるのではなく、自分ができることを行動してほしいと思う。

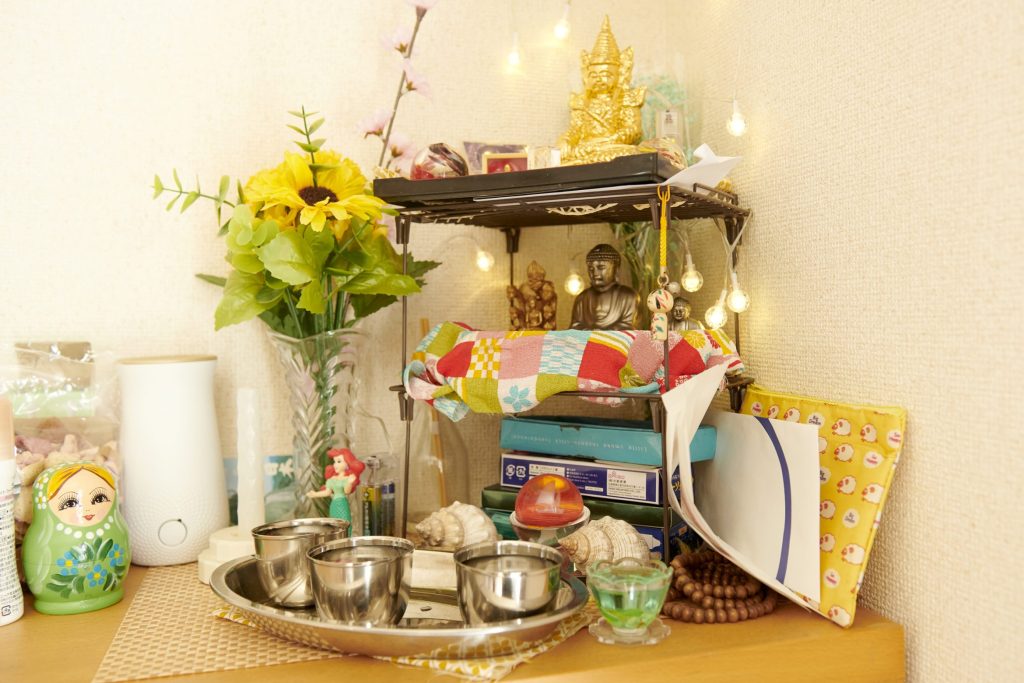

私は仏教徒として正しく生きたいというのもあります。欲しいものばかり望むんじゃなくて、欲を持たないとか、必要な人に渡してあげるとか。相手に嫌なことをしないとか。日本語で説明するの難しいね。

最後に自分が目を閉じて、亡くなる直前に「ああ、私生きてよかった」って思いたい。私を支えてくれた人たちみんなに感謝の気持ちを持って人生を終わりにしたい。昔から全然変わらないですね。

取材後記

「難民」とならざるを得なかった人たちにとって、その経験は人生の全てではない。しかし、それでもやはり、テンテンさんの人生と、故郷を離れることになった背景とは、切っても切り離せない関係にあることを改めて強く感じた。

彼女は日本で難民認定を得て、日本の国籍を取得し、夫や娘とともに日本での生活も築いてきた。そして、今なお日本から母国の平和を願い、活動を続けている。ミャンマーの直面する問題が、現在進行形の現実だからだ。

1988年の民主化運動の記憶、軍事政権下での生活、自身の投獄経験、命を落とした父親。ミャンマーでの過去を背負い、現在を気にかけながら、テンテンさんは日本で生きている。スマホの画面越しに家族と連絡を取り合う彼女の日常は、ミャンマーと日本のあいだを絶えず行き来している。

テンテンさんがこれまでしてきた一つひとつの選択には、それぞれにおける切実な背景があった。彼女の意思もあった。

一度目の来日時に母国の事情を語ら(れ)なかったこと。もう母国には戻らないと決めて再び来日したこと。オーバーステイになっても帰国し(でき)なかったこと。なかなか結婚に踏み切れなかったこと。娘と一緒に日本の国籍を選んだこと。

偶然の出会いやタイミングも、彼女の人生をたびたび揺さぶってきた。テンテンさんは「サフラン革命」をきっかけに、「自分の自由を取り戻す」という思いを超えて、他者のために「このまま黙っているわけにはいかない」と声を上げることを決めた。その選択は個人的犠牲と痛みを伴うものとなったが、そうせざるを得ないほど差し迫った思いも伝わってきた。

今、日本で暮らす11万人ものミャンマーの人々の背景に思いを馳せたい。一見「難民」としての認定を求めている人ではなかったとしても、ミャンマーの情勢と無関係ではいられない。母国で働き、暮らしたいけれど、徴兵の恐怖も含め、それを許さない政治的な状況がある。

だからこそ、日本が難民を受け入れられる社会であること、そう変わっていくことには大きな意味がある。自由を求めて声を上げられる社会であり続けることにも大きな意味がある。ミャンマーの現実を他人事にせず、日本との歴史的な関係性も含めて、少しでも知ろうとする姿勢を持ち続けたい。

最後に、母国にいる家族や日本での家族のことを案じながらも、自身の経験を率直に語ってくれたテンテンさんに心から感謝したい。彼女の切望する「自由」が近い将来にミャンマーで実現すること、そして母国の家族と再会し、お父様の墓参りができる日が来ることを切に願っている。

参考文献:根本敬『物語 ビルマの歴史』中公新書、2015年

CREDIT:田中志穂(取材・執筆)、田所瑞穂(取材・写真)、望月優大(取材・編集)