2022.12.20

新宿で生きる子どもたちの現実。多様なルーツの親子と向き合う「みんなのおうち」小林普子さんの人生

東京都新宿区は外国籍住民の割合が全体の1割を超えており、東京23区の中でも最も高いことで知られる。

特に新宿駅の北側に位置する大久保周辺は集住地域で、区内で最多の外国籍住民が暮らす大久保2丁目ではその割合が3割超にも及ぶ。日本全体(2%強)と比べると10倍以上の割合だ。

大久保はコリアンタウンとして有名だが、コリアン以外のお店や日本語学校なども集積している。また、レストランやショップなど、大人が「働く場所」としての側面に目が行きがちだが、子どもを含めた「暮らしの場」としての側面も、そのすぐそばにある。

そんな大久保地域周辺で、多様なルーツを持つ子どもたちを20年近く支え続けてきた一人の女性がいる。NPO法人「みんなのおうち」代表の小林普子(こばやしひろこ)さん。

現在は、日本語と教科の両方を対象とする学習支援教室「こどもクラブ新宿」(小4〜中3対象)と、多目的の居場所「みんなのおうち」(主に中学生対象)の二つをメインに活動している。

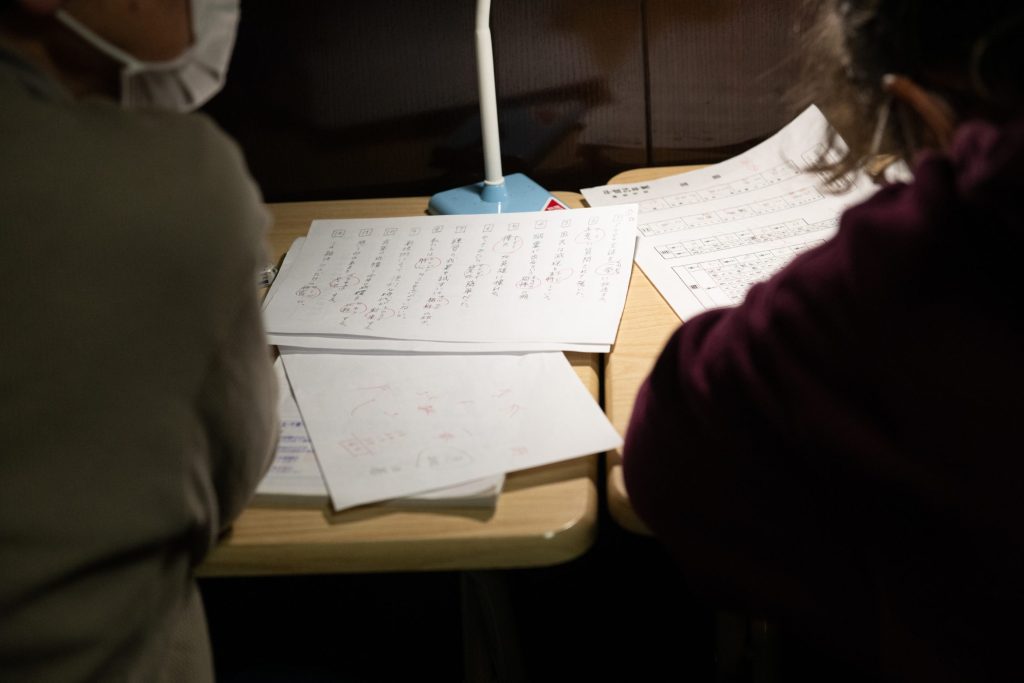

ある日の夕方、マンションの一室にある「みんなのおうち」の居場所にお邪魔した。続々とやってくる子どもたちは、ボランティアの方と一緒に勉強したり、おしゃべりしたり、のんびり過ごしたりしている。

元々は子ども食堂も兼ねていたが、コロナ禍で泣く泣く取りやめたそうだ。その代わりに、小林さんは事前に手作りの食事を用意して、一人ひとりに持ち帰らせていた。

「今日鶏肉と卵煮込んだの、つくってきてあるから。ご飯も。持って帰っていいよ。」

食事を手渡しながら、小林さんはそれぞれの子どもたちに声をかける。

「学校は?(進学予定の)高校のほう、行かなきゃいけないんでしょう?」

「昨日行ってきた。テストだった。」

「面談は?お父さんも一緒に行ってくれるの?」

「わかんない。まだ聞いてない。」

過去にはこの「居場所」で深刻な思いがこぼれたこともあった。一対一で話をしていたボランティアの大学生に、当時不登校だった一人の中学生が伝えた言葉。「死にたい」。

両親は外国出身で、本人は日本生まれだったという。小林さんも、すぐに報告を受けた。

「その頃うちに毎日来てた子で。これは私の力ではどうにもならないと思って、すぐにその子の親を呼んで、新宿区の子ども総合センターにも連絡したんです」

その後、学校や病院との連携も進められ、小林さんも伴走し続けた。1年後、高校に進学したのだという。

「ここの前にも一度、居場所をやっていたんですけど、2011年にお金が続かなくなって閉めたんです。そのあとに(自死で)亡くなった子がいてね。色々リスクの高い家庭の子で、居場所が続けられていたらそうならずに済んだのかなって。そんなことがあって、何とかもう一度ここで居場所を始めた」

小林さんのお話を聞いてわかったのは、彼女が向き合ってきたのが子どもたちだけではないということだ。子どもたちを取り巻く問題の多くは国外出身の親たちにも関係し、そして彼らを取り巻く地域や社会のあり方にも深く関係する。

元々長くこの地域の住民だった小林さんは、50代になってから自分の近所で暮らす外国出身の親子たちを取り巻く困難を知った。そこからはずっとがむしゃらの走りっぱなしだ。すべては多様なルーツを持ち、様々な支えを必要としながらも孤立してきた子どもたちのために。

小林さんが語った新宿に生きる子どもたちとの20年。かつて「みんなのおうち」に子どもが通った一人の女性からもお話を聞いた。

新宿で生きる子どもたち

――ここに来ている子どもたちは色々な国にルーツがありそうですね。

新宿区は中国出身の方が一番多いので、ここに来るのも中国の子が一番多くて。あと割と多いのはフィリピンとタイかな。ミャンマーもコロンビアの子もいるし、アフリカの国の子もいます。大久保はコリアンタウンのイメージがあるんですけど、韓国の子はあまり来ていないです。

「教室」は小学校4年生から中学校3年生まで。「居場所」のほうは時間も遅いので特別に頼まれた子以外は中学生中心で、親御さんの相談場所にもしています。中学を卒業した子も顔を出しに来たりしてますね。

――地域としては、この大久保のあたりから来ている子が多いですか?

新宿はお金がないと住めないような場所が多い一方で都営住宅も多いんですよね。元々陸軍の国有地が多くあった地域で。

「みんなのおうち」の対象の子たちが住んでいるのは大久保2丁目を中心とした円の中に収まるかなと思います。高田馬場あたりから自転車で来る子もいますね。

所得の高い家庭だったり、インターナショナルスクールや私立に通っている子ではなくて、公立の小中学校の子たちです。このあたりの学校は外国ルーツの子の割合がとても高い。国籍としては日本国籍の子も含めてですね。

――「外国ルーツ」と言っても日本国籍の場合も当然ありますよね。生まれた場所としては「外国生まれ」と「日本生まれ」のどちらが多いですか。

最近はコロナで新しく入ってこられないこともあって、今は日本で生まれた子の方が多いかもしれません。

同じ外国ルーツでも、日本生まれだったりまだ小さい頃に日本に来た子たちの場合、ある程度の年齢になってから日本に来た子たちに比べて、色々な問題があっても「見えづらい」ことがあります。本当は支援が必要なのに、学校の先生に理解してもらえなかったり、見過ごされてしまったり。

例えば、日本生まれで、お父さんが日本人だから自分も日本国籍を持っている。名前も日本の名前で、小学校の友だちとも日本語で問題なく話せる。でも、中学で授業が難しくなってくると日本語の語彙が足りなくて理解ができない。高校受験も思い通りにいかない。こういう子たちがいます。

――ある程度日本語ができるがゆえに、実は語彙が少ないことが見過ごされてしまう。

お父さんが日本人でお母さんがアジア出身という場合が多いですが、シングル家庭も多いので、日本語をあまり話せないお母さんと子どもたちで暮らしているという形が少なくありません。

そうした状況は、親子で深い話をするのが難しかったり、自分の感情を細かな言葉を使ってうまく表現できないことにもつながります。親の母国と行ったり来たりの生活で、どちらの言葉や習慣も十分に知らないという子もいます。

そういう色々な背景が見過ごされることで、学力の低さや様々な問題の原因が本人の努力不足に全部押し込められてしまう。

――目に見える成績や学力、教室での振る舞いには「背景」があると。

子どもたちは自分の意志でそうしたのではなく、否応なしに今の環境に置かれているわけです。そういう逆境を背負ってこれからの人生をやっていかないといけない。

だからこそ教育が大切だと私は思っています。情報を得て精査する。正しい情報か。どれが自分に必要か。見極める力をつけていく。貧困の再生産に陥らないためにも教育は重要です。

ただ、積極的に勉強したい子は少なくて、家ではあまり勉強しない子も多いです。学習支援の教室にも週3回きっちり来るとは限らないし、手ぶらで来たり、宿題を細かくたたんでポケットに入れて来たりね(笑)。

学びを継続して積み重ねるのが課題です。教室が始まる前に電話で「今日も来るようにね」って声をかけます。子どもが来ていない時は親に電話して「どうしたんですか」って聞いたり。

――教室での学習支援はいわゆる個別指導ですか。

ほぼ個別です。同じ学年でも日本語力、学力、勉強への意識、科目の得意不得意など、一人ひとりがまったく違います。個別じゃないと成り立たないですね。心配な子は教室だけでなく居場所のほうでもボランティアがついて勉強をみます。だから、教室は火木土で、居場所は月水金にしていて。

まずは高校に入ることが大切だと考えています。自分に合った高校に入れれば、いい成績がとれたり、それで元気になる子もいますから。親御さんがこちらを信用してしっかり通わせてくれると、高校受験に向けて計画的に進めることができます。学校の三者面談に私が同席させてもらうこともあります。

――三者面談にも。かなり深いところまで関わっているんですね。

この間も、入試の面接前の子がいて、ボランティアさんが制服のワイシャツを洗ってアイロンをかけたりね。気がつけばやってあげられるんだけど、すべて気がつくわけじゃないからね。

お金がない、親が忙しい、学習する環境が整っていないといったことは、日本人の貧困の問題とほぼ重なります。ただ、外国ルーツの子たちはさらに言葉の問題というプラスアルファの困難も抱えていて、そこがすごく大きいなと思いますね。

3年前くらいに調べたんですが、ここから卒業した子たちの中で大学に行ったのが3割です。それで、大学に行っていない高卒の子の場合はその6割が非正規なんですね。正規になる子が少ないんですよ。

コロナでも、親たちが非正規でクビ切られちゃったり、しばらく来なくていいですよって話を聞いています。

――様々な困難が折り重なっていますね。

そうですね。以前、教室にアフリカの国のルーツのある子がいたんです。まだ小学3年生だったかな、すごく元気な小学生の男の子で。

ボランティアの先生がよくお菓子を差し入れしてくださったんですが、「ぼくお菓子係!」とか言ってその子が休み時間に配っていたんですね。

それで、ある日のお菓子が干し芋で、いつもの個包装のお菓子と違って包装がされていないわけです。そしたらその男の子が、「ぼく、手汚いから今日は配って」って別の子に言ったんですね。

それを聞いて、私は「水道で手を洗ったら」と言ってしまったんですけど、そういう意味じゃなかった。自分よりほかの子の方が肌が白いから、だから自分より手がきれいだと言ったんです。

それをね、あまりにもさらっと言ったので。ショックでした。学校でそういうことを言われてきたのかなと思ってね。私が見えないところできつい思いをしてきたんだろうと思いました。すごく明るくて、元気な子だったんです。

――いつの間にか人種差別にさらされていたのかもしれない。

中学生くらいになると警察から職質をかけられるようにもなりますね。夜コンビニに買い物に行くこともあるじゃないですか。そうするとすぐに職質をかけられるわけです。自転車を盗難したんじゃないかと聞かれたり。

外国ルーツ、特にアフリカのルーツがあることで、周りからスポーツの能力が高いんじゃないかと期待をされたり、スポーツ推薦で行くから勉強しなくていいという話になったり。将来を決める話にもなるので、苦しむところがいっぱいあります。

この活動をやるまで全然気づかなかったことです。この子たちに関わらなかったら知らないままで過ごして、自分も偏見を持ち続けていたかもしれない。関わったことによって、おかしいでしょっていう意識を持つようになりました。

――地域の子どもたちに関わることで気づかされたことがたくさんあったんですね。

外国ルーツの子どもたちの多くは近くに頼れる知り合いがあまりいない場合が多いんです。親戚のおばさんとかおじいちゃんおばあちゃんのところに行こうという選択肢がない。逃げ道がない、出口がない、すごく狭い社会に生きていると思います。

学校のなかでもあまり友だちがいなかったり、先生にも相談しづらかったりすると、ますます親に依存するしかなくなります。ここで居場所をやっているのは、そういう子たちをなんとか掬いあげなくちゃいけないという思いがあります。

――親たちも孤立しているのでしょうか。

近くに親類縁者がいるわけでもなく、日本の制度もあまりわからず、孤軍奮闘で、「自分が頑張るしかない」という風に追い詰められている大人も多いです。母国の家族にもなかなか弱みを見せられなくて、それで逃げ場がなくなってしまうという方もいます。

外国ルーツの大人たちのコミュニティもあって、教会やレストランとか、誰かのおうちに集まったりもしていますね。ただ、そこでの助け合いが中心になりがちで、行政の相談窓口やサービスを知らずに助けを求められないということもあります。

この間も夜中に「娘がコロナになってしまったんだけどどうしよう」という電話がかかってきました。行政としては多言語で案内していたりもすると思うんですが、そこまで到達しないケースもかなり多いと思います。

「自分だけで何とかしなきゃ」とずっと思っていた(母親の声)

小林さんや「みんなのおうち」の存在はそこにつながった人たちの目にはどう映っているのだろう。かつて子どもが小中学生だった頃に「みんなのおうち」に通っていた中国出身の女性(陳さん・仮名)にお話を伺った。

以下の内容はプライバシーに配慮して一定の加工をしているが、外国から移住し、日本生まれの子どもと新宿で暮らす一人の女性の声として読んでみてほしい。インタビューには小林さんにも同席いただいた。

――日本に来たのはどんなきっかけでしたか?

陳:最初は研修生として来ました。東北のほうで、ミシンの仕事です。

(研修が終わって中国に帰国したあとに)たまたま親戚の知り合いの紹介で、日本の方と結婚しました。お見合いみたいな。そのときは知ってる日本語も少なくて、まだうまく言葉が伝えられなかったです。

結婚して日本に来てすぐお惣菜のチェーン店で働き始めて、9年働きました。接客の仕事。それで日本語を覚えられました。言葉は環境が大事。ホテルとか掃除の仕事だと日本語使わないけど、私の職場は単語だらけだった。サバ、紅ショウガ、漬物とか。

――色々な商品や材料の名前を覚えるだけでも大変ですよね。

陳:注文電話入って日本語間違えるとお客さんに怒られます。中国帰れ、自分の国帰れとかって。悔しい、ショックなこともあったけど、でも確かに自分が間違ったってわかる。怒ったらしょうがない。

泣くときもあったけど、確かにこれ日本語ミスだったねって。悔しいから日本語勉強しないといけないねって思って。逆にそのおかげで日本語上手になったと思う。

小林:陳さんはそこをバネにしてるところがすごい。日本語の上達が難しい人も多いですから。

陳:日本語学校行ってないのにすごいねって言われます。でも、まだわからないことたくさんですよ。日常語ぐらいしかわからない。

――「みんなのおうち」はどんなきっかけで知りましたか?

陳:子ども本人は勉強そんなに好きではないです。でもたまに「ママ塾行きたい」って。「誰々くんとか、誰々さんとか、塾行ってるから点数高い」って言ってました。でも、何万円も払えないので、塾入れたいけど入れられなかった。

最初は情報なくて、こういうところ(みんなのおうち)があるとわからなかったです。同じ職場で働いてたミャンマーの人に「陳さんのおうちからすごく近いよ」って聞いて。私は日本語そんなに教えられなくて困ってて。すごく助かりました。

――塾代の負担は大きいですよね。

陳:でも、中学に入って勉強難しくなったら学校に行けなくなった。問題が解けない。授業ついていけない。ストレス、不安感、自信がなくなって、色んなこと、苦しくなっていたかもしれません。

頭痛い。朝起きれない。私は仕事ある。待っていられない。私が仕事に行ったら昼まで寝て、夜帰ってきたら起きて。夕方はすごい元気。音楽聞いたり、遊んだり。

そのときは本当に病気とか考えてなかった。最初は嘘ついてるのかと思って怒ったり。すごくつらかった。でも本当は嘘じゃなかった。病気で自律神経が悪くて頭痛かったんです。病院でわかった。小児科と心理の先生もついて。

小林:新宿区の子ども総合センターにサポートに入ってもらって、お子さんが病院で治療を受けるようになったんです。

――「みんなのおうち」に来ていたことで、福祉や医療ともつながることができたんですね。家庭内の関係性はどうでしたか?

陳:お父さん(*夫)は怒ってかばん投げたり。子どもの前で喧嘩しないほうがいいけど喧嘩して。私は日本語これくらいしかできないし、(夫は)深い中国語は理解できない。結局、あまり話さないようになった。

でも最初は離婚は無理と思ってました。一人で子ども育てることできないですよ。すごく自信なくて。中国も帰れないしどうしようって。知り合いも少ないし、日本語は本当に壁があります。

自信がなくて。他のママさんにも聞けないですよ。恥ずかしくて。家の問題とか。自分が、中国人が低いような感じもして。苦しかった。たまに私、心爆発しそうなときあった。結局離婚もして、その手続きも大変でした。

――色々なことが重なったんですね。

陳:子どもが一人で家にいて、仕事中も子どものこと心配で、ずっと考えるようになって。今寝てる?今食べたかな?って。ずっと。ご飯も食べてないことあったから。朝作ったご飯、帰ってもそのまま。冷蔵庫にも入れてない。

しょうがないから昼の仕事を辞めて。だけど、生活しないといけないから夕方の清掃の仕事始めたんです。月曜日から土曜日まで。家に帰ってくるのは夜10時。

小林:何かあっても自分の力で何とかしなきゃいけないと思ってしまう方は多いです。制度を使うことや、誰かに頼るというところまでたどり着くこと自体が大変なんです。

陳:自分も精神的にもう限界でした。考えない考えないって言われたけど、やっぱり考える。心配で、苦しくて。一人で泣いたり、死にたいときもあったんですよ。先生たちに色々相談して、生活保護を受けるしかないって。

小林:生活保護をもらってる間に生活立て直してね。心身ともに休んで。またやればいいからって。

陳:私も鬱の薬、安定剤飲むことにしました。子どもと一緒に治す。新宿区の母子寮に入れることになってすごく助かりました。職員さんもいて、全部ママと子どもたちで男性はいない。安心です。私にとってすごくいい、静かなところでした。

それから子どもの高校受験のために先生たちが集まって、面接とかテストの練習何回もして。公立の定時制の高校に行けることになったんです。また学校に通えるようになりました。私もまた働き始めました。

――がんじがらめのような状態から一歩踏み出すことができた。

小林:陳さんのような苦しみを持つ人はほかにもいると思います。低賃金なので3ヶ所くらいで働いている人も多いです。朝早く起きてコンビニの弁当を詰める仕事に行って、昼はビルのクリーニング、夜はベビーシッターとか。

陳:自分の力で何とかしなきゃいけないと思ってました。やっぱり今まで全部自分の力で、自分でやってきたから。本当に必死に。頑張るしかない感じ。本当に絶望だったなと思う。

私だけじゃないと思います。まだいると思います。知らないだけ。ニュース見たら女性がたくさん自殺で亡くなったでしょう。どれくらい苦しかったか、私わかります。私もそういうことあったよ。

でもやっぱり、一人ひとり発見は難しいですよね。世の中、人が多すぎる。私はほんとに運が良かった。小林さん、本当にすごい。

中国のことわざありますね。「ドア閉めて、また窓を一つ開けてくれる」。(部屋の)ドア閉めたら真っ暗で怖いでしょ。でもどこか窓を一つ開けてくれたような感じ。「光がここにあるよ」、「ここにも出口あるから」って。

私も不安感で、ドア閉められて真っ暗だったけど、小林さん、病院の先生とか、他の職員さんたちが、窓1個開けてくれた。光見えるようになった。

――そのことわざ、漢字ではどう書くんですか。

陳:これかな。「關了一扇門 開了一扇窗」。

――いい言葉ですね。「みんなのおうち」や小林さんがずっとやられてきたことを言い表すような。お話を聞かせてくださり本当にありがとうございました。

始めた理由と続ける意味

――小林さんが新宿で活動を始めたのにはどんなきっかけがあったんですか?

私は1948年生まれで、愛知県のすごい田舎で生まれ育ったんです。中学生の頃に東京に出てきました。昭和36年(1961年)です。

東京は初めてで、アクセントの違いで苦労しました。自分では方言があると思ってなかったんですけど、同級生から「え?」って言われたり、笑われたりして、それで気づいて。公立の中学に行ってはいたけどなじめなかったです。

だから、中学校時代が私の人生で一番暗いんですね。今外国ルーツの子どもたちを見ていても、日本の学校でなじめないっていうのがわかるかな。あえて言えばってことなんですけどね。

――地方から東京に移った子ども時代の経験とも重なるところがあったんですね。

ただ、若い頃から大志を持っていたわけではないんです。夫の実家がある新宿に住んで、3人の娘を育てた結果かなとも思います。

子どもが学校になじめなかったり、私も学校の先生とうまくいかないことがありました。娘が訴えることが先生に伝わらないという経験があって、子どもの権利が守られていないとも感じていました。それが根底にあると思います。

先生ではなく子どもの側についてやりたい、大人こそ変わらなければという気持ちがずっとありました。子どもの権利条約にも関心があって、日本は批准が遅くて1994年でしたよね。いじめも自殺もちっとも解消されない、この日本の社会ってなんだろうと思っていました。

――地域の子どもたちにも関わるようになったのはいつ頃からですか?

2000年を過ぎた頃ですね。自分の子育てがひと段落して、人生最後に何かやりたいなあと思っていました。

2003年に新宿区が子育て関連の「次世代育成支援計画」の作成委員を区民から公募していて、私はそれを新聞で知って、やってみようと思って手を挙げました。それで、委員に選ばれたんです。

――新聞の公募から。すごいです。

区長の諮問機関で、子育て関係の大学の先生などと一緒に提言を作成しました。ただ、提言と言ってもほとんど役人が作ったものを認めるだけの委員会で、何だろうなあと思ったりしたことも覚えています。

2004年に「ゆったりーの」という新宿区の子育て支援施設が始まって、私もそこに7年くらいずっと関わりました。

――外国ルーツの子どもに関わるようになったのも同じ頃でしょうか。

そうですね。2003年ごろに新宿区の「ボランティアのための日本語教育講座」を受講したのが最初です。日本語がわからなくて子どもに予防接種をしてあげられない外国出身の母親がいると聞いたのがきっかけでした。

――小さいうちは予防接種の種類や回数も多いですし、母子手帳などからそうした複雑な情報を読み取るのは、特に外国出身の親御さんにとって簡単ではないですよね。

母親の言葉や状況が理由で子どもの権利が守られないのはおかしい、命が守られないっておかしいと思いました。それなら親のほうに言葉を伝えてあげられないかと思ったんですね。これも「新宿の問題」だよねと考えるようになって。

それで、同じタイミングで日本語教育講座を一緒に受講した20人くらいで「新宿虹の会」というボランティア団体を立ち上げました。そして、新宿区からの依頼を引き受ける形で託児付きの親子日本語教室を始めることになったんです。

文化庁の予算が2年間ついて、場所は大久保小学校でした。この親子日本語教室は、今は新宿区の予算で続いています。私は2009年ごろまで関わっていました。

――親子日本語教室の活動から、現在の日本語以外の教科も含めた学習支援や居場所づくりの活動にはどのように発展していったのでしょうか。

はじめは「親」に日本語をと思っていたんですが、親子日本語教室をする中で、日本語がわからなくて学校でも困っているよという「子ども」たちに出会うようになったんですね。

最初の子が、新宿区内に住んでいるフィリピン出身の男の子でした。うちの近所に住んでいて、日本語ができずに学校でいじめに遭い、不登校になっていたんです。来日したのが小6で、お母さんも日本語を全く話せませんでした。

学校まで担任の先生と校長先生に会いに行ったんですけど、「なんで日本語がうまくならないのか」とかそんな感じの反応で、愕然としました。もう放っておけないと思って、じゃあ私がやりますよって。

その子は、小学生だった当時は言わなかったんですけど、高校生になってから「先生にいじめられていたんだ」と言っていました。「あのとき実はね」って。この子がいなかったら、多分私は今こういうことをしていないと思いますね。

――その男の子との出会いが決定的だったんですね。

近所の榎町児童館の館長さんが応援しますと言ってくれて、児童館を借りてその子一人のために日本語と教科学習のサポートを始めました。

そうしたら、「うちの子も」とか、「知り合いの子が」という声が次々にあがって、地域で日本語ができない子とか、グレちゃった子たちに勉強を教えるようになっていったんです。

そこから新宿区の「協働事業提案制度」に採択されたのが2006年です。NPO法人「みんなのおうち」として外国ルーツの子どもたちに対する学習支援教室を提案して、区との協働事業として榎町児童館と大久保児童館で始めました。

その後、新宿区の事業という形になりましたが、今も週3日の運営に関わり続けています。場所は大久保児童館が閉鎖になったりして、新宿区のコズミックセンターに移りました。

教室とは別に居場所の事業を始めたのが2009年です。いったん2011年にお金が続かなくなって閉めざるを得なかったのですが、2017年からは今の場所でやっているという形です。

――現在の形へといたる経緯がよくわかりました。

最初に関わったフィリピンの男の子は今20代後半です。はじめは小学生だったその子の成長に合わせて色々な問題に取り組みました。中学生になったら高校受験、高校を卒業したら就職、働くことになったら在留資格の問題という風に次々に課題が出てきたんですね。

だから、最初から「こういう場所をつくって、こういうことをやりましょう」という形で計画的にやってきたわけではないんです。一人の子に関わる、そしたらまた別の子にもつながる。その子たちの問題をなんとか解決しようとした結果、今の形にたどりつきました。

最初は日本語を教えればというつもりだったんですけどそれじゃ済まなかった。居場所をつくって食事を提供することも必要でした。やっぱり「相談」をできるようにするには居場所が必要なんです。

外国人相談窓口が新宿区にあるけれども、直接そこに行って相談できる人ばかりではありません。まずここにつながって、そこからやっと行政にたどり着けるという状況があるわけです。

――親にとっても子どもにとっても、いざというときに安心して相談できる関係性を持つこと自体がとても重要なんですね。

そうですね。相談を受けてここで全て解決しようとは思っていません。どこにつなげて問題解決するかという、仲介役と考えています。例えば在留資格の問題など、弁護士が必要なときは弁護士につなげます。

子ども家庭支援センターと連携をとって児童相談所にという流れでつなげることもありますし、逆に子ども家庭支援センターからこういう子がいるんだけどそちらで面倒見てくれますかという話も来ます。

――行政も含めて色々な支援や機能があってもそこにうまくつながれない親や子どもたちがいる。学習や食事を介して小林さんたちが作っているつながりが、その溝を埋め合わせているのかなと感じました。

どれだけ役に立つかわからないですけど、一人ひとりの人生に関わってるところがあるから。これでよかったのかって、考えちゃうこともありますけどね。

昨日はたまたまタガログ語の絵本の読み聞かせの会を大久保図書館でやったんです。「みんなのおうち」の卒業生のお母さんにタガログ語で読んでもらいました。タガログ語から日本語に訳したものも図書館の人に読んでもらって。

自分の国の絵本を自分の国の言葉で読める。親の晴れ舞台じゃないですか。だから、なるべく子どもも一緒に来てもらうようにしていて。お母さんたちが絵本を読んで、そのページをめくっていくのを、子どもがやるんです。

前にミャンマー語とタイ語でやったんですが、お母さんたちにすごく喜んでもらえて。だからまたそういう機会をと思って、他にも何語でもできますよって大久保図書館に売り込んだんです(笑)。

一人の子どもに色んな人が関わることで救われることがあります。行政にももっと考えてほしいです。

――個別のNPOだけでなく行政や社会全体でどう取り組むか。特にお金の問題は構造的な意味でもとても重要ですよね。

いつでも無料で来られる居場所を何とか守っていかなきゃと思っています。お金を取ったら来なくなっちゃいますから。ここに来ている方だけじゃないはずです。困ってる人、つながっていない子はほかにもいっぱいいると思います。

だからこそ、私はボランティアがタダでいいとは決して思いません。行政がしっかり保障していくことを考えてほしいと思います。

国や行政が自分たちの仕事を肩代わりさせるのはおかしいです。ボランティアの意味を履き違えてはいけない。ボランティアだからこの程度でいいやという考えになってしまうのも良くありません。

私がしていることを美談にしてはいけません。日本社会として外国ルーツの親や子どもを支える体制が整っていないのは恥ずかしいことです。

あなたたちは喜んでやってるんでしょう、生きがいなんでしょうって。そうじゃないんです。しょうがなくやってるんです。「生きがい」じゃなくて「使命感」と言ってくれないかと思うんですね。

取材後記

小林さんは居場所に週3日、学習支援教室に週3日通っている。いずれも夕方から夜の時間帯で、休みは日曜だけ。お酒は好きだけれど、「昔の友人と集まるにも日程がなかなか合わなくてね」。そんな風にして、小林さんの毎日の時間は流れる。

「みんなのおうち」の経済的な基盤は心許ない。いくらかの寄付と行政からの一時的な資金をつなぎ合わせ、節約に節約を重ねて、小林さんはこれまでの活動を何とか維持してきた。

そうしたお金がもし途切れてしまえば、この居場所はなくなる。子どもたちがご飯を食べ、勉強できる場所だ。親たちが相談し、息を抜ける場所だ。

小林さんは「ボランティア」について何度も語っていた。その背景には、地域の日本語教室など、外国ルーツの人々を支える様々な活動への公的な支援が十分でなく、無償かわずかな謝金のみで参加してくれる人々に頼りきってきた日本の現実がある。

「それでは私のように年金がある高齢者しか活動できません。熱意のある若い人はいますよ。でも今のままでは勧められないです」

1948年生まれの小林さんは団塊世代のど真ん中だ。「これまで支える側だった私たちの世代が、これからは支えられる側に回る」。将来の子どもたちを思うからこその危機感。人々の思いに寄りかかる社会から、公的な仕組みで支える社会へと、変わらなければならない。

寒さが深まった12月、「みんなのおうち」の居場所を再訪した。中学3年生の子どもたちが机に集まり、高校入試の過去問を解いていた。食事の提供も再開したそうだ。小林さん手づくりの大きなハンバーグには、チーズと野菜がぎっしり入っていた。

陳さんにも再びお会いした。「小林さんたちに本当に助けられました」と少し恐縮気味に話す彼女に、小林さんは「でもね、家族ではないからこそ言えることがあるんですよ」と優しく応えていた。

同じ地域に住むお隣さん同士、家族でも先生でもない小林さんたちとの関わりの中で、真っ暗な部屋にかすかな光が差し込む。多様なルーツを持つ子どもたち、その親たちは、新宿の街で確かに暮らしている。

取材協力:NPO法人「みんなのおうち」(寄付など「みんなのおうち」への支援は法人HPよりお問い合わせください)

CREDIT:伏見和子(取材・執筆)、柴田大輔(取材・撮影)、望月優大(取材・編集)

ウェブマガジン「ニッポン複雑紀行」は2017年12月の開始から今月で丸5年が経ちます。5年前に最初に公開した記事は新大久保駅の駅長さんへのインタビュー「駅に来たら、母語が聞こえる。」でした。 5年後の今回の記事では、新大久保駅のすぐそばにありながら、駅前とは異なる表情をもつ地域を歩き、そこで暮らす人々の毎日についてお話を聞きました。 「ニッポン複雑紀行」の活動は毎回の記事を読んでくださる皆さま、そして難民支援協会への寄付によって支えられています。SNSなどで記事を広めてくださることも大きな励みになります。これからも関心をお寄せください。