2020.08.27

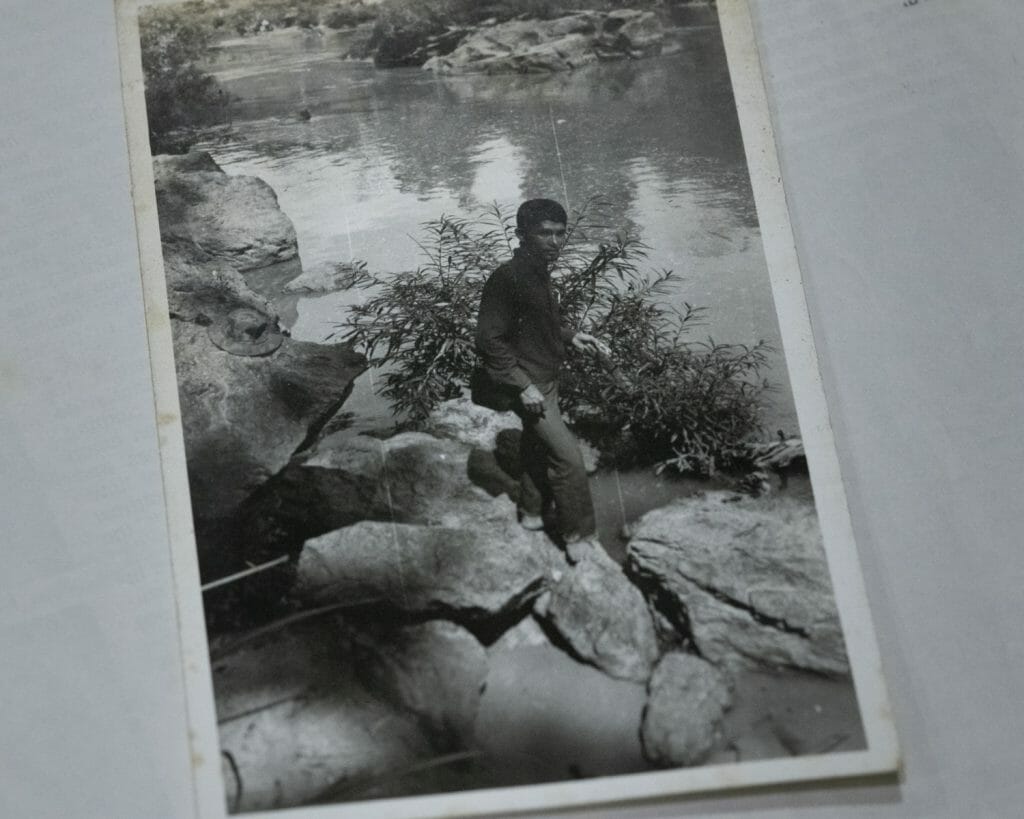

冷戦下の代理戦争から東京の生活戦争へ。シャン民族料理店「ノングインレイ」スティップさんの人生

東京メトロの広告や人気テレビシリーズ『孤独のグルメ』にも登場するシャン民族料理の有名店「ノングインレイ(NONG INLAY)」(東京・高田馬場)。

だが、現在72歳のオーナー、ハンウォンチャイ・スティップさんが日本で暮らすことになった理由までよく知る人は多くないかもしれない――。それは、冷戦下に大国間の代理戦争の現場ともなった「ラオス内戦」だった。

ベトナム戦争の影に隠れてあまり知られていないが、ラオスは「史上最も空爆された国」とも言われ、当時の米軍によって2億6000万発もの爆弾が投下されたという。ラオス内戦はベトナム戦争と同じ1975年に終結し、左派のパテート・ラオが勝利、アメリカが支援した王政側の敗北に終わった。

そんなラオス内戦にスティップさんはどう関わっていたか。実は、米軍やCIAの通訳として従事していたのだ。それは彼にとって「内戦の終結(敗北)」が自らの「命の危機」であったことを意味する。彼がラオスの故郷を脱出せざるを得ず、タイの難民キャンプでの暮らしを経て1983年に日本へとたどり着いた直接の原因がここにある。

スティップさんに聞きたいことはたくさんあった。もちろん日本に来る前のことを伺ってみたい。しかし、すでに彼は40年近く、つまり人生の半分以上を日本で暮らしてもいる。ノングインレイを開店するまではどんな風に過ごしていたのだろう。日本を選んだ決断を、今どんな風に思っているのだろうか。

国家や戦争に翻弄され、土地から土地へと移動を重ね、高田馬場の駅前の雑居ビルに、なんとか一つの居場所をつくった。彼が長い時間をかけ、72年の人生を振り返って話してくださったことを、この記事では伝えたいと思う。

ラオスとミャンマーを行き来して育つ:1948年~70年

――スティップさんが生まれた場所はどこですか。

バンナンクン。僕が小さかった頃は、まだ第二次世界大戦が終わったばかり。生まれた村では、道らしい道もなくて。

「ハンウォンチャイ・スティップ」が僕のラオス名。それとは別に「サイセン」というシャンの名前もある。子どものときの名前。今でもみなさん「サイセンさん」と呼ぶね。シャンの人も日本の方も。短いし、お寺の賽銭みたいでしょ(笑)。

ラオスには学校らしい学校もあまりなかった。実家は大きな農家でお金持ちだったから、親は僕に教育を受けさせたいと思って。6歳になったころにミャンマーのシャン州の親戚に預けられて、そこから小学校に行った。

そこは(自分と同じ)シャン民族がたくさん住んでいる地域でチャイントンという街。親戚があちこち、国境をまたがって住んでいて。

――まだ小さいうちから親元を離れて。

そうですね。夏休みにはラオスの家に戻ったりして。イギリスのキリスト教の学校でシャン語と英語を使ってた。(英語は)ミャンマーがイギリスの植民地だったから。「国語」のような教科でミャンマー語も勉強して。中国の雲南州からは国民党軍が入ってきていたし、第二次大戦中は日本軍もいた。複雑な場所です。

――小学校の頃にはシャン語、ラオス語、英語、ミャンマー語を使っていたんですね。今ではいくつの言葉が話せるのですか?

他にタイ語、日本語、全部で6つかな。でもシャンというのは、サイアム(シャム)、つまりタイのことで、シャン語とラオス語、タイ語は似てるんです。

――腕の入れ墨の言葉は?

これはシャン語。お守りというか、仏教の教えが書いてある。入れ墨は、男はみんなする。女の子も小さいものだけはしたり。

入れたのは小学校のとき。8歳くらいだったかな。手を足で踏んでもらって、太い針を使ってやった。痛くなって3日間も熱が出て途中でやめたから、腕のここだけで終わってる。今はもう滲んで文字が読めなくなっちゃった。

――日本軍の話もありましたが、小さい頃に日本の人に会うこともありましたか。

僕?ない。でも日本軍の方の話はおばあさんから聞いた。

日本軍が戦争に負けて逃げるじゃない。ミャンマーからタイへ逃げるときにゴールデン・トライアングル(タイ、ミャンマー、ラオスが接する山岳地帯)を通る。おばあさんはメコン川の近くでタバコの葉っぱの畑をやっていて。その畑にあった小屋に、逃げてきた日本人を隠してた。2年くらい。

――日本兵を2年間も。

そう、僕が生まれるちょっと前に。食べ物をあげて小屋に隠して。周りにわからないように名前も隠して、ラオス名をつけて。そのあとタイから日本に帰したと言ってた。おばあさんはすごく優しい人。

――スティップさんはその後もしばらくミャンマーに?

ヤンゴン大学に入学しました(ヤンゴンは当時のミャンマーの首都)。東南アジアでトップの大学で、タイとかインドとか色々な国から学生が集まってた。経済的にもミャンマーが発展していたしね。ラオスの人も結構来ていて暮らしやすかった。僕の専攻は地球物理学。一番難しくて、一番仕事がない(笑)。

その頃のミャンマーは軍事政権。ネ・ウィン将軍のクーデタが起こった。ミャンマーには(多数派の)ビルマ民族以外にたくさんの少数民族がいる。色々な民族が反政府運動をしていた。大学でも色々な民族の学生組織があって僕もシャン民族の学生組織に。

ビルマ民族の学生と少数民族の学生の仲はあまり良くなかった。少数民族同士は仲良くしていたね。(少数民族を迫害した)ネ・ウィン政権はシャン州でもたくさん刑務所に入れちゃった。

ラオス内戦に巻き込まれ、負ける:1970年~75年

――大学までミャンマーで過ごされたんですね。

ヤンゴン大学を卒業した後、ラオスに帰ったんです。故郷の村に。ラオスは戦争中で、ラオス王国側を支援していたアメリカ軍とかCIAが僕の村にもいたんです。

村では英語ができる人がいないし、ほかに仕事もないから、僕が通訳をすることになった。結構大変なことです。CIAやアメリカ軍と、彼らと協力して共産党と戦っているラオス人の軍人さんとの間の通訳。ラオスの色々なところに一緒に行った。

――米軍やCIAとラオスの王国側との通訳を。

共産党につくか王国につくかはほとんど住む場所で決まっていて、僕の村全体がそう(王国側に)なっていた。ラオスの王族の兄弟の戦争だったんです。2つに分かれて戦って。でもラオスがフランス(の植民地支配)から独立する前からの歴史もあるからね。その戦争で最終的に共産党が勝って、僕たちは負けちゃったんです。

――スティップさんの村はどうなったのでしょうか。

空からの爆撃はそんなになかった。でも爆弾、地雷がいっぱい。いまだに村に残ってます。(戦況が変わったのは)74年とか75年。共産党の軍が急に自分たちのあたりに入ってきて、急に飲み込まれちゃった。

アメリカは、逃げ方が違うじゃないですか。ヘリコプターでいきなり逃げちゃって。いきなり逃げて、何て言うんですか…。一緒に働いていた現地の方たちのことは、もう、蹴っ飛ばしちゃって。自分たちだけ、飛行機に乗って逃げた。

――情報も一番持ってるわけですよね。まずいぞとわかって先に逃げてしまった。

そう。だからそのあと難民になってもアメリカには行きたくなかった(笑)。裏切られてるから。何も言わずに急に行っちゃった、自分たちだけ。

アメリカ軍が逃げてすぐに僕たちもタイを目指して逃げた。メコン川を渡れば、共産党は追いかけてこないから。タイに入ったのは1975年の7月かな。

――タイにはご家族と一緒に逃げたのでしょうか。

家族はみんなもうばらばらに。(米軍が逃げる前に)奥さんはまだ3ヶ月の子どもを連れて先に実家に避難していた。奥さんの実家は馬に乗ったり歩いてしか行けない遠くの場所で、僕がタイへ逃げるときに奥さんと子どもが一緒に来るのは無理だった。

――赤ちゃんもいたんですね。

アメリカ軍と働いていたときにあちこち行く中で、同じシャン族の年下の女性と知り合って。結婚して子どもも生まれたんです。

(妻子とは)別れてから10年以上連絡がとれなかった。でも90年代になってタイの国境のところで、たまたま自分と同じ村出身の方がラオスから渡ってきて、「あんたの奥さんはまだ生きているよ」と。それで会えました。向こうは再婚してた。お互いに死んでいると思ってたからね。彼女は僕より10歳以上若い。いきなり、逃げなきゃならなくなったから。

僕の両親は戦争中に亡くなって。2人とも病気で、まだ30代か40代。あの当時はマラリアとかすごい病気があって。お墓はつくらず、火葬してメコン川に流した。親自身の希望で。

シャン民族の伝統的には土葬です。交通事故などで亡くなった人は、縁起が悪いから、村の外に置いて火葬する。でも、そういうことではなくて、戦争の時代だったから、お墓とかつくるのは大変だから、残したくないということで、父と母は火葬を希望した。

――そうだったんですね…。

僕は弟と2人で逃げた。そのままラオスにいたら危なかった。特に僕はアメリカの通訳をしたり、つながっているという感じだったから。逃げないと殺されちゃうよね、アメリカの仲間と思われて。仲間も犠牲になった。

タイに逃れ、日本と出会う:1975~83年

――スティップさんがタイに逃れた1975年にはラオス内戦だけでなくベトナム戦争も終結しています。スティップさんも含めてその後多くの方が難民となる時代ですね。

タイの難民キャンプはたくさんあった。僕がいたのはメーサイの近くのチェンカムというところ。ラオスの村から近いから、国境を越えてそこに逃げた。当時のキャンプは出たり入ったりできて、キャンプに入ることはそんなに厳しくなかった。

タイが自分たちを入れてくれたのは本当にありがたかった。でも悪い人はいたね。川のところで待っていて、キャンプに入れてくれというとお金をとったり。

僕の知り合いは、車に家財道具や荷物を積み込んでいて、子どもを車に乗せたところで、その車が走って行ってしまった。子どもも荷物も全部連れていかれて、結局子どもに会えなくなっちゃった。そういう方もいます。

――ミャンマーに逃げるということもありえたんですか。

ミャンマーには逃げられないです。軍事政権で、シャン民族も反政権運動をやってたから。一番安全なのはタイ。ミャンマーからの難民もあとからタイのキャンプに来た。

タイの難民キャンプには市場があって、朝市があって、一つの町のような感じ。難民も自分の職業を持って、市場で色々売ったり。シャンだけでなく色々な民族の人がいた。

僕は難民キャンプでも、通訳や英語を教える仕事をしてた。その当時はラオスの人が何万人もアメリカとかカナダとかへ逃げた。いったんタイに逃げて、そこからアメリカやカナダへ。だからその人たちのための英語の先生をやったり。(アメリカなど難民受け入れ国との)面接の通訳をしたり。

――難民キャンプでも英語に関わる仕事をしていたのですね。

日本の上智大学の先生たちが調査に来ていて、通訳を2年くらいやった。(東洋史・民族学者の)白鳥芳郎先生たち。キャンプの近くに研究チームのベースキャンプがあって。学生さんもいて、10人以上いたから通訳が足りなかった。

そのうちに上智の先生たちから「日本に来れば」と言われた。先生たちが教えてくれて、日本語もちょっと勉強してた。日本に帰るとき、僕に日本の歌のカセットテープを置いていってくれて。それを聴いて、練習というか、意味は分からないけど歌っていたんです。だから、あの当時の歌は歌える。日本の歌謡曲。

――多くの方が欧米に難民として逃れる中で、スティップさんが日本を選んだ理由は何だったのでしょうか。

上智の先生たちがいい人だった。弟はアメリカに行きたがっていました。でも僕はアメリカには行きたくなかった。裏切られていたから。

当時日本はまだそこまで発展していなかったので、難民にもそんなに人気はなかった。言葉のこともあるし。でも僕は人間性というか、難民キャンプで上智の方々と話したりつきあったりして気持ちがわかると思って。僕たちの前にも難民キャンプから日本に行っている人はいた。だから日本ならと。それが83年。

でも日本の難民受け入れは少なかったよね。アメリカとかフランスみたいに何万人とかじゃない。地理的には近いのに、ラオスから受け入れた難民の数は全部で1,300人くらい。

日本に行くために難民キャンプで面接を受けて。ラオスにいたときにどういうことをやっていたか、といったことを聞かれた。特に日本は、アメリカとかカナダとかと違って、大学を出ているとか、ちょっと頭がよくないと受け入れられなかったと思う。

――難民キャンプでの暮らしは8年間も続いたんですね。

日本に来てからもタイの難民キャンプには毎年帰った。日本で古い洋服とかもらって持って行って寄付したり。ラオスには入らなかったけど、国境のところまでは行って、知り合いに会ったりもしたね。

バブル期の建設現場で働く:1983年~97年

――1983年に難民として日本へ。35歳の頃ですね。

日本に来たときは大和定住センターにいた(ラオス難民を含むインドシナ難民の自立・定住促進のために設置された神奈川県大和市の大和定住促進センターのこと)。3か月だけ、弟と一緒に。日本語を勉強したりしたけど、僕は既に日本語ができていた。

そのあとセンターから仕事を紹介された。僕は弟と一緒に調布の深大寺のお蕎麦屋さんを紹介されてホールの仕事に。

でも実は最初から(蕎麦や日本料理が)イメージ的にダメだった。日本に来るときに乗ったJALの飛行機で日本そばが出て、食べ方がわからなくて。蕎麦をそのまま、わさびもそのまま、食べたりして。つゆをそのまま飲んだり(笑)。それで最初からダメで。

――そしたら蕎麦屋さんで働くことに。

だからお昼は賄いが出たけどほとんど食べなかった。家では自分で料理をして。ただその当時はラオスの料理の材料はなかなか揃わなくて、横浜の中華街まで買いに行ったり。住んでいたのは会社の寮。1年ちょっとだけいた。

――慣れない環境でしたね。

眠れないというか。病気みたいに、ずっとかかっちゃって。難民キャンプでも色々あったから。それでなかなか眠れないとか、そういう感じ。

ラオスにいた頃からそうだった。夜だと怖いとか。怖かったのは、戦争とか。難民キャンプにいたときのことは、そんなに怖かったわけでもないんです。でも精神的に色々な。難民キャンプに逃げ込む人たちも、毎日いたから。

それで、知り合いのおばちゃんの旦那さんが建築の仕事をやっていて「アルバイトに来ないか?」と言ってくれて、建築の現場に行ったんですよ。体使うじゃないですか。それが、帰ったらよく眠れるんです。だからそれからは、お蕎麦屋さんは辞めて、ずっと建築の仕事をやってました。

――夜眠るために建築の仕事に。その仕事はどれくらい続けたんですか?

建築現場の仕事は10年以上やってた。日雇いじゃなくて、大成建設の関係の会社にずっと勤めて。バブルの時代だからすごい日給もいいし、お金も入ってきた。僕は内装の現場で、天井や壁の下地をつくる仕事をして。鉄のフレームを僕がつくって、あとからボードとか嵌める。中の骨組みをつくる仕事。

――どんな現場で工事をしたんですか?

いろいろなところに行った。朝早くから、家とか、ビルとか。最初の現場は、新橋の慈恵医大の建設工事。箱根のホテルの改修工事にも行った。みんなで行って、住み込みで仕事して。

お盆休みになって、友だちの車に乗って、みんなで(箱根の現場から)東京に帰ってきたんです。その途中で、飛行機が落ちていく事故があった。それは1985年。

――あ、御巣鷹山の…。(日本航空機墜落事故のこと)

そう。有名な方や、多くの人が亡くなったと聞いて驚いて。

ほかにも池袋の東京芸術劇場。新宿のLOVEのモニュメントの向かいにあるビルとか(の建設現場に)。

――職場の人間関係はどうでしたか。

建設現場ではほかの外国の人は少なかった。日本人ばかり。最初はよくいじめられたね。現場の親方がいるんだけど、その人がちょっと何か間違ったとき、僕のせいにしたり。外国人だから。

ラオス名の「ハンウォンチャイ・スティップ」が呼びにくいからって、会社の社長が僕に日本の名前をつけた。山田一。漢字の「いち」で「はじめ」(笑)。社長が現場でつけた。それで、とりあえず山田山田って、みんなに呼ばれて。

仕事を覚えて、今度は自分が親方みたいになって、変わっていった。そうなるまでに5年くらいかかったね。

なかなか、僕たちが来たときは、結構差別された気するね。外国人だと部屋を貸してくれなかったり。あの当時は日本の方は、ヨーロッパ人やアメリカ人だと尊敬して、アジア人だときつく見る。それはちょっと嫌だった。今も変わってないと思うよ。でもあの頃よりはいいと思う。

――差別はどういうときに?

いっつも感じた(笑)。でも自分を大切にして、助けてくれた方たちもたくさんいたからね。

お蕎麦屋さんの寮を出たときに、その近くで部屋を探したんだけど、誰も貸してくれなくて。そうしたら、知り合いの日本の方が、涙流しながら大家さんに頼んでくれて。食堂やってる人でよく行っていた。

その人が地元で野球チームをやっていたので、自分もそれに参加して、その仲間もいまだにつながりあります。いい人もいっぱいいる。

日本の方って、最初はちょっとイメージ悪いけど、仲良くなったらすごくいい人ばっかり。最初がなかなか仲良くなりづらいよね。

なるべく日本の方と仲良くなるように、野球を見たり競馬を見たりしたね。色んな勉強して、いろんな方と話が通じるように。歌も覚えたり。あと、相撲とか。

建築現場だと、野球とか競馬とか競輪とか。それしかないね(笑)。あと花札やったりとか。そうすると、「話通じる」と。

――バブルがはじけた後はどうでしたか。

バブルがはじけたときに、周りで会社がつぶれたりして、自分も働く場所を自分なりに作らなきゃと思った。僕のいた会社は結局つぶれなかったけど、でも安定してはいなかったから、それで自分の店を持とうと思って、シャン民族の料理を出すお店を開こうと。

開店した頃は、お店もやりながら建築の仕事も続けて。建設の現場が終わったら、夜、店に行って。お店では料理も自分でして。始めたのは1997年です。もう、50歳くらいだったね。

高田馬場に築いた居場所、「ノングインレイ」:1997年~現在

――お店で食べるシャン料理、本当においしいです。

シャン料理は発酵食材が多く使われていて、納豆や味噌、高菜漬けとか。なぜ発酵料理が多いかというと、シャン民族が住んでいるのは基本的に高地で涼しいから。ビルマの料理ほど油っぽくないし、タイやラオス料理ほど唐辛子を使って辛くはしない。味もあっさりしてる。

お店の味を日本風に合わせるようなことはしてない。それはやろうと思わなかった。民族の文化をそのまま日本に紹介したいと。

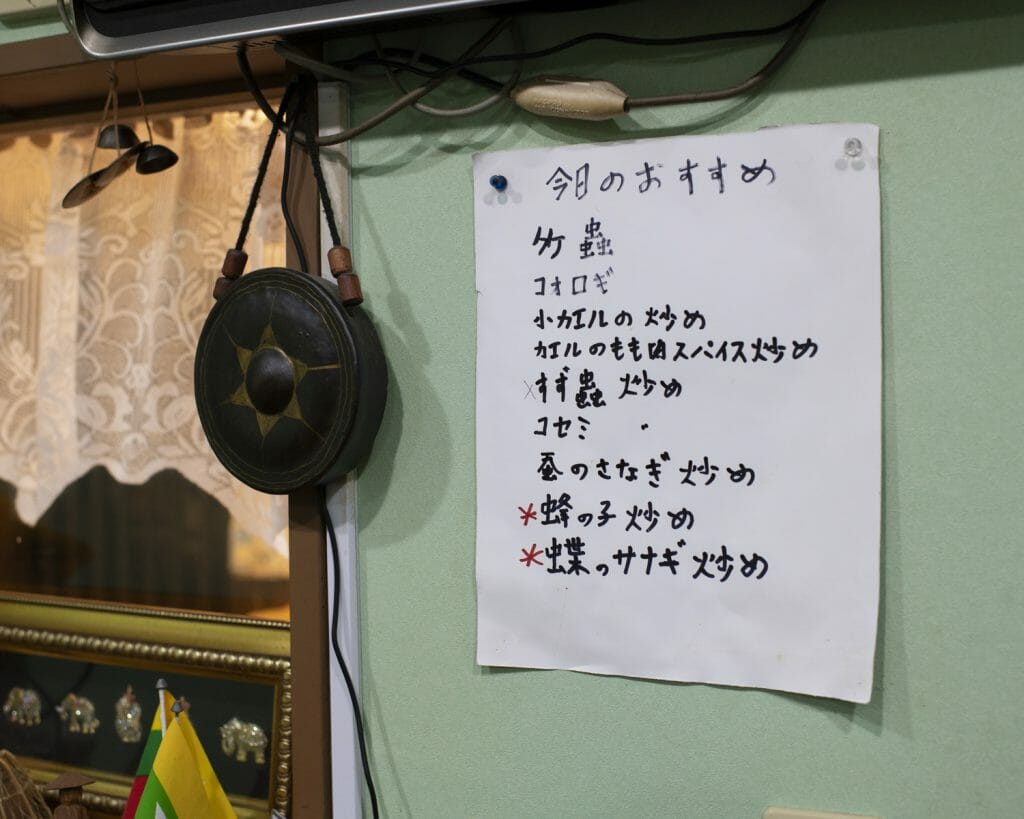

――昆虫料理もたくさんありますね。

虫は人気あります。ラオスでは毎日食べるものではなくて、本来は季節もの。日本では保存しているから年中食べられるけど。辛いものでもないし、日本に合うのかも。

――料理は昔からやっていたのですか?

シャン民族の人は、男の人も料理する。タイの難民キャンプでつらかったときも、自分で作ったりしていた。日本に来てからも、最初は材料もなくて難しかったけれど、だんだん少しずつ作るようになって。

――ノングインレイは開店当初からこの場所で?

この場所。最初から一回も移ってない。角の場所から始まって、だんだん広くなっていった。ほかではなかなか外国人だからといって貸してくれなかった。ここに入るときも保証金は高かった。お金はそれまでに建築の仕事で貯めて。

――このビルにはミャンマーのお店がたくさん入っていますよね。

最初はミャンマーのお店は僕たちのがひとつと、8階にひとつだけ。それがだんだん増えた。

90年代の初めくらいから、ミャンマーの人たちが増えてきて。それまではミャンマーとかラオスの人たちは全然いなかったのが来るようになった(1988年にミャンマーで軍事政権に対する民主化運動が起こり、政府からの弾圧を受けた人々が難民として日本に逃れ、高田馬場近辺にも集住した)。

電車に乗ると、ミャンマー語で話しているのが聴こえてきて、「あ、ミャンマー人ですか?」と声をかけたりして。そのときは嬉しかった。なんか仲間増えたな、と。今はミャンマーの方がすごく増えたので、むしろ逃げてるけど(笑)。

ただ、ミャンマーから来る人が増えたと言っても、シャン民族の人は少なかった。最初は7~8人しかいなかったと思う。だからシャン民族の方たちが集まれる場所をつくろうと思って、シャン料理の店を始めることにした。仕事がないときに、店で働いてもらうこともできるし。

帰化をしたのもそのとき。日本で難民認定を受けて、そのあと永住権も取れたけど、パスポートはなかった。外国に行くときに再入国許可証だけだから不安で。日本のパスポートを持っていれば安心して自由に行き来できる。今でも年2回くらい食材のためにラオスに行ってる。

――山田泰正(やまだたいせい)さんというお名前はそのときに?

そう。建設の仕事をやっているときから「山田」とみんなに呼ばれていたから、苗字は山田にして。「泰正」は深大寺のお坊さんにつけてもらった。「泰」は、シャン、タイ民族という意味。本当は「傣」という字。

――今では高田馬場の「リトルヤンゴン」を代表するお店の一つになりましたね。

店を始めるのが早かったのが良かった。ミャンマーの他の少数民族の料理とも似ているんだけど、ほかがまだ始まっていなかったから。

最初はミャンマーの少数民族の人がよく来てた。日本の人が増えたのは、僕の知り合いが連れてきてくれるようになったから。難民キャンプのときに知り合った、上智大学の学生さんだった人たちが、色々なところで働いていて、職場の人たちを連れてきてくれて。

今ではネットを見て、色々なところからお客さんが来てくれる。最近は中国の方が増えてるね。中国の雲南省の学生さん。雲南にはシャン民族もいるし、食べ物が似ているから。

――今、このお店で働いている方々は。

シャン民族は僕と、あのキッチンの女性。ミャンマーのカレン民族の方もいるし、カチンの人も働いていた。お店の共通語はミャンマー語。

僕はお店を始めてからは、シャン語とかミャンマー語しか話さなくなって。日本語は昔のほうがうまかった。子どものときから勉強したわけじゃないから、使わないと忘れちゃうよね。

だから、1993年に「シャン民族文学・文化協会」も設立したんです。まだ7~8人しかいなかったシャン民族の方たちで。

ミャンマーから来たシャンの方って、シャン語の読み書きができない。ミャンマーで少数民族の言葉を学ぶことが禁止されているから。だから文化協会ではシャン語の読み書きを教えて。シャン民族に興味があって、シャン語を勉強したいという若い方々ともつながりができた。

毎年2月には文化協会のお祭りがあります。シャン料理を30品か40品並べて、日本の方に紹介する。400人から500人くらい集まって、日本人の方が半分、ミャンマーやラオスの方が半分。日本にいるシャン民族の中で、年齢は僕が一番上。ミャンマーの方全体の中でも、一番上くらいかな。長老です(笑)。

――ラオスの方の集まりもあるんですか。

ラオスのグループも大和市にある。ラオス人全体の集まりで、民族は関係ないグループ。年2回くらい集まっていて、そっちにもたまに行ってる。ラオス大使館でのお祭りにもたまに参加したり。

――シャンやラオスなど、ご自身では何人(なにじん)という感覚が一番強いですか。

何人だろうね(笑)。シャンが一番強い。国境関係ないですね。だって、シャンの方って中国にもいるし、タイにもいるし、ベトナムにもカンボジアにもいるし。

――日本での暮らしも30年以上ですね。

37年。人生の半分、過ぎました。日本での生活が一番長い。自分の人生の半分だから、自分のふるさとというか。

あと、向こうに今帰っても、何にもすることないしね。もし帰っても、自分の家とか土地とか昔はあったけど、その場所は僕たちが逃げたあとほかの人が住んでるからね。田んぼとかも、人のものに変わっちゃってるから。

ラオスも変わったけどね、今はもうどこでも車で行けるし。でも環境的には悪くなってるね。空気とか、木も伐採して、プラスチックのゴミがたくさん。日本ならゴミ収集車があるけど、みんなあっちこっち捨てちゃうから。昔は何を買ってもバナナの葉っぱとかで包んでいたんだけど。

――日本を選んだこと、どう思っていますか?

僕は良かったと思います。タイの難民キャンプで出会った上智の大学生たちだった方々が支えてきてくれたからね。先生方はもう亡くなってしまったけど。今でもつながりはあります。なんだかんだと助けてくれる。自分が怠け者じゃなければ仕事はいっぱいあるしね。

でもラオスには自分の家もあったし、田んぼもあったし、贅沢しなければそんなにお金はいらなかった。東南アジアの人って、のんびりしてると言われるけど、食べ物があるから。お米は1年に2回、3回とれるし。鳥とか豚とか自分の家で飼ってるし。雨が多いですけどね、幸せは幸せ。戦争がなければね。

日本に来たときに、難民ってかわいそうだな、戦争で、って言われたけど、でも日本にいても「生活戦争」はあるよね。働かないと生きていけない。そういう戦争のほうがつらい。

――そっちのほうがつらいですか。

つらいですよ。働かないと、自分の住むところもないし、お金もないし。お金がないと、家賃払えないし食べ物ないし。日本に来て、生活戦争だから。

――両方の「戦争」を知ってる人って、あまりいないから。

こっちの生活も、結構大変だよ。

取材後記

「つらいことを思い出したくなかったし、自分の歴史は残さないほうがいいと思っていた」――スティップさんはこれまで、自分の過去について積極的には話さずに来たという。

だが内戦が終わり、タイに逃れてから45年。難民として日本に来てからも37年が経った。長い時間を重ね、考えが変わってきたからと、少しずつ今までの人生について、話を聞かせてくださった。心から感謝したいと思う。

1945年に日本が戦争に敗れ、日本がそこから撤退した後も、冷戦下のアジアでは各地で脱植民地化を伴う熱戦が続いていた。朝鮮戦争には占領下の日本から米軍が派兵され、ベトナム戦争ではアメリカ施政下の沖縄が米軍の爆撃機の拠点となった。一見「平和」に見え、順調に復興・経済成長を遂げた当時の日本は、スティップさんを含む多くの人々が難民となり、故郷を失う原因となった様々な「戦争」と決して無関係ではなかった。

ラオス内戦や難民キャンプの生活を経験したスティップさんは、最後に日本での「生活戦争」の厳しさについても語った。新型コロナウイルスの影響はノングインレイにも及び、メニューを全品テイクアウト可能にするなどの対応もしたが、売上は一時通常の2割以下まで落ち込んだという。二つの「戦争」を容易に比較はできない。だが、この国では75年も前に終わったとされる「戦争」とは何なのか、改めて考えざるを得なかった。

今、世界ではラオス内戦やベトナム戦争の頃よりもさらに多くの人々が難民となっている。しかし、2019年に日本が認定した難民はたったの44人だ。その根底には今も、世界の各地で発生する「戦争」など、難民が生み出される原因と日本とは無関係なのだからと、そういう認識があるように思えてならない。

最初にインタビューをお願いしたとき、スティップさんから「僕はラオスだけど大丈夫?」と聞き返された。きっとこれまで何度もミャンマーの出身だと勘違いされてきたのかもしれない。

だがまさに、「ミャンマー街」として有名な高田馬場の街で、ラオス出身の彼がミャンマー出身の人々と共にシャン民族料理店を営んでいるという現実こそが、多くの人が知らない東南アジアの複雑な歴史や地理、数々の民族と国家の境界とが交錯する状況を反映しているのだと思う。

そして、スティップさんが様々な経験を乗り越え、ラオスの人々、ミャンマーの人々、中でもシャン民族をはじめ少数民族の人々を支える場所を日本で築いてきたことも、今では必然的なことのように思える。ラオスの故郷にかつてあった自らの家や田畑は既になく、今や「自分の人生の半分」、そして「自分のふるさと」が高田馬場のノングインレイになった。

仕事が休みの日、スティップさんはミャンマーのお店を訪ねて回ったり、友達に会いに行ったりしているそうだ。言葉の端々から、人とのつながりを大切にしてきたことが伝わってくる。彼がたくさんの人を支えてきたように、彼と知り合ったたくさんの人が、彼のことを支えてきたのだと思う。

「難民キャンプで知り合った上智の友達を驚かせるために、大阪や北陸の家まで突然訪ねて行ったこともあるんだよ」――スティップさんは笑って、そう教えてくれた。

CREDIT

伏見和子|取材・執筆

田川基成|取材・写真

望月優大|取材・編集

ウェブマガジン「ニッポン複雑紀行」の活動は毎回の記事を読んでくださる皆さま、そして難民支援協会への寄付によって支えられています。記事を広めてくださることも大きな励みになります。これからも関心をお寄せください。