PDF版はこちらから

目次 [閉じる]

自由な国ってどんなだろう。 ミャンマーから日本へ、テンテンさんが選んだ道

JARが運営するウェブメディア『ニッポン複雑紀行』の最新記事から一部をご紹介します。 ニッポン複雑紀行は、「ニッポンは複雑だ。複雑でいいし、 複雑なほうがもっといい。」がコンセプトのウェブマガジン。今回話を伺ったのはミャンマー出身のテンテンさん。難民や移民の背景がある人々への誤解や偏見が根強いこの社会で、当事者が安心して語ることはますます難しくなっています。そんな中「難民となる」経験について丁寧に語ってくださいました。ニュースレターでは、記事の冒頭と特に印象的だったテンテンさんの言葉をご紹介します。

「あー、こっちこっち!」。事前にいただいた自宅の住所を目指し、スマホで地図を見ながら歩いていると、遠くから聞き覚えのある明るい声が聞こえた。振り向くと、笑顔で大きく手を振るテンテンさんの姿が見えた。

ミャンマーで生まれたテンテンさんと出会ったのは10年ほど前、難民支援協会の活動を通じてだった。彼女は現在、医療通訳者として働きながら、日本から母国の民主化を求める活動も続けている。

今から4年前の2021年2月1日、ミャンマーで国軍によるクーデターが起きた。長い軍政時代を経てようやく実現した2011年の民政移管から、10年を迎える直前のことだった。その衝撃的な出来事を伝えるニュースを見るたび、テンテンさんのことが頭をよぎった。

こうした背景を受け、ここ数年で来日するミャンマー人が急増している。その結果、日本で暮らすミャンマー人は2024年6月末時点で約11万人を数え、2020年の3.5万人から3倍以上となった。軍事政権下での市民への弾圧、徴兵制の導入、深刻な経済の悪化。ミャンマーからは留学や技能実習などの形で来日している場合も多いが、誰もが母国の政治情勢と無縁ではない。

テンテンさんが日本で「難民」と認定されていることは知っていた。だが、母国での具体的な背景や事情について、これまで深く聞いたことはなかった。今、彼女は故郷の混迷をどう見ているのだろうか。思い切ってインタビューの依頼をすると、テンテンさんはこころよく承諾してくださった。それから時間をかけ、何度かに分けてお話を聞いてきた。

ミャンマーの現代史は常に国軍の動向に翻弄されてきた。今回のクーデターは1962年、1988年に続いて三度目だ。学生を主体としてミャンマー全土に広がった1988年の「8888民主化運動」は、同年にクーデターを起こして軍事政権を発足させた国軍により鎮圧され、数多くの市民が犠牲となった。「88(はちはち)」の当時はまだ15歳だった彼女も、ミャンマーの政治に人生を大きく変えられた一人だった。ボランティア活動に励む普通の高校生が、民主化運動を目の当たりにしたことで「自由とは何か」を考え始める。そしてその問いが、彼女を日本に導くきっかけともなった。

ミャンマーという国の変遷と折り重なるようにして紡がれてきたテンテンさんの半生。自分のため、そして人々のために、自由を求めて声を上げ続ける彼女のこれまでを聞いた。(インタビュー本文が続く)

——– インタビュー本文からの抜粋 ——–

「なんで私たちは自由に働くことができないのか。悪いことは何もしてないのに、なぜ警察に賄賂を渡さなければいけないのか。たくさんの疑問を持つようになりました。自由な国ってどんなだろうとか、もっといろんなことを知りたくなりました」(無実の罪で逮捕、投獄されて)

「苦しい。苦しい。閉じ込められた世界にいる感じ。日本でいろんな人たちと出会って、人間らしく生きるってことを知りました」(ミャンマーに一時帰国をして)

「最初は自分の個人的な自由を取り戻すための難民申請でした。でも、申請している最中にミャンマーでお坊さんたちの「サフラン革命」が起こったんです。(中略)私もこのまま黙っているわけにはいかない。そう思って、初めてミャンマー大使館前のデモに参加したんです」

「どんなことがあっても、自分の権利を捨てず、自分の権利を守って。ミャンマーには二度と帰ってこなくていい。あなたの幸せを願っているよ」(獄中にいたお父さんからの手紙)

【全文はこちら】

CREDIT:田中志穂(取材・執筆)、田所瑞穂(取材・写真)、望月優大(取材・編集)

この冬の支援(期間:2024年11月~2025年2月)

季節問わず、難民の方々はわずかな機会を捉えて、日本に逃れて来ます。現状の日本ではいつ来日しても、生活の大変さはありますが、冬季は厳しい寒さに加え、公的機関など様々なサービスへのアクセスが制限される年末年始を乗り越える必要があり、さらに厳しい時期となります。それでも新たに日本に逃れ、JARに相談に来られる方は後を絶ちません。

年末に来訪された方には、シェルターやネットカフェなどを確保し、食料も多くお渡しして年を越せるように支えました。中東出身のあるご夫婦は、生まれたばかりのお子さんとともに12月に来日しました。当初は夫婦一緒に泊まれる場所を確保できなかったのですが、1週間後には家族で入れる先を見つけることができました。

正月に体調を崩され、JARの緊急連絡先に助けを求めてきた方もいました。なんとか空いている病院を探し、受診につなげることができました。幸い大事には至らず、ご本人も安心をされた様子でしたが、継続して、医療面での支援を行っています。

年始に事務所を再開するとすぐに多くの相談者が来訪しました。ある方は「(日本は)母国とは比べ物にならないほど寒い、先週まで風邪を引いていた」と話されていました。ご寄贈いただいた衣類や手袋なども活用し、少しでも暖かく過ごせるよう支援を行っています。

いずれの支援も、個人や企業・団体の皆さまからのご寄付、寄贈、ボランティアなど、多くの力に支えられています。これからも、今後とも、困難な状況に置かれた難民の方々に心を寄せご支援をくださいますようお願いいたします。

【この冬の支援実績】

- 事務所や収容所等での相談件数 1,361件

- リモートでの相談件数 1,773件 (電話やメール、オンラインビデオ通話による相談・支援)

- シェルター・宿泊費提供人数 98人 (期間前からのシェルター入居を含む)

- 物資の宅配数 83件

【いただいたご支援】

- ご寄付の総額: 31,989,816円(1,274件)

*冬の寄付の案内開始(2024年11月18日)から2025年2月28日までにいただいた一般寄付。

いただいたご寄付をもとに、難民の方々への直接支援のほか、政策提言や広報活動にも取り組んでいます。

難民の自立を目指して「J-LEAP:難民の未来への飛躍を支えるプログラム」

「私たちの日本語クラスはとてもいいです。ひらがな、カタカナ、読み書きを勉強しました。日本語で少し話すことができるようになりました。私はいろいろな仕事をして練習したいです。役に立つ仕事をしたいです。日本語を勉強するチャンスをくださって、どうもありがとうございます」。

これは、日本語プログラムの修了式での難民の方によるスピーチです。約3か月にわたり、月約20回(週5回)のペースで新宿にある教室に通い続け、懸命に学んできました。

JARでは、自立を目指すための就労支援を行ってきました。日本語プログラムも、就職活動や職場で役立つことを目的としています。

ある回の日本語クラスでは、日付の学習が行われました。「4」など数字と日付で読み方が異なるもの(「よん」「よっか」)、「日曜日」など同じ漢字で違う読み方が混ざる場合など、ある生徒は「え?!」と驚きながら「にち・よう・び」と繰り返し発音していました。途中、1人の生徒が遅れてやってきました。遅刻した理由を説明するクラスの約束に従い「あの、今日は市役所に行っていました。先生ごめんなさい」と頭を下げました。こうしたやりとりは仕事場でも活かされそうです。

今期のプログラム開始時は13名おり、途中で離脱した方もいました。仕事が決まったという喜ばしい理由もあれば、気持ちがついていかなかった場合もあります。就労許可の有無、生活や健康の状況、意欲なども加味しJARで参加対象者を決め、開始前には意思をしっかり確認しますが、不安定で先の見えない状況に難民を置く難民保護制度は自立という観点からも課題が浮かびあがります。2023年以降は、難民申請者への公的支援「保護費」の停滞やシェルター不足など難民を取り巻く状況が厳しさを増し、学習に集中できる余力がないケースが多発しました。本年度から「J-LEAP※」とプログラム名を改め、生活面や就職後の伴走を強化するなど内容面を見直しています。「LEAP」は「跳ぶ」の意味。参加者が一歩を踏み出し、将来の可能性を飛躍的に広げていく姿を表現し、プログラムのイメージを参加者も支援する側も共有しています。

無事に修了を迎えた8名の方々。うち5名は就職につながりました。「面接ではクラスで練習した日本語を使いました!」と嬉しそうに話してくれた人もいました。自分自身の「日本語を勉強して自立したい」という気持ちに最大限チャレンジした経験が、今後生きていく上での大きな財産になってほしいと願い、継続して取り組んでいきます。

※Japanese Language Empowerment and Assistance Program for Employment and Autonomy

【詳細はこちら】

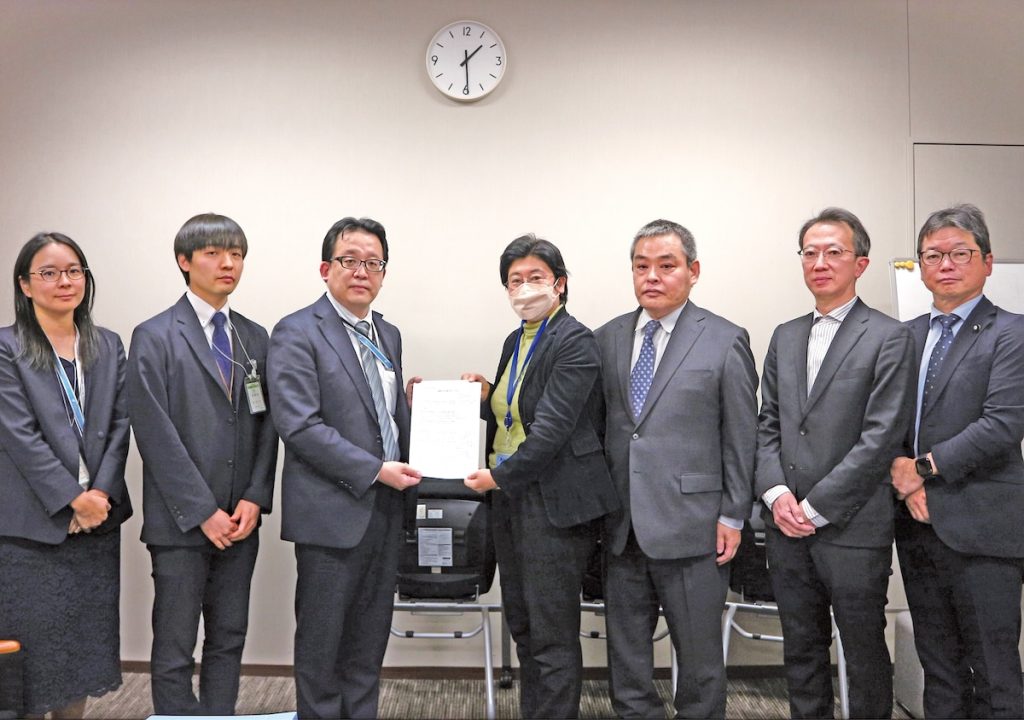

難民申請者への公的支援予算増額を政府に申入れ補正予算3千万円追加へ

昨年11/29、JARは、つくろい東京ファンド、反貧困ネットワークとともに、出入国在留管理庁に対して、難民申請者の公的支援「保護費」の予算増額、難民申請者に対する住居支援の拡充を求める申入れを行いました。その後、12月成立の国の補正予算で、保護費の追加予算2,837万1,000円が確保されました。しかし、ニーズを満たす金額とはいえず、本来は年度当初の本予算で必要額を確保すべきです。

制度の欠陥をJARを含めた民間団体が埋める状況は続きますが、補正予算の確保は小さな一歩です。保護費が難民申請者のセーフティーネットとして十分に機能するよう、今後も制度改善を求めていきます。

寄付者の思いを伝えるウェブ記事『わたしと難民支援』連載開始!

JARの収入の約9割は寄付。4千名以上の寄付者の方々が、活動の大半を支えてくださっています。多くの方々が難民支援に賛同していることを広く社会に伝えることで、支援の輪を広げたい。そんな願いを込め、 「わたしと難民支援」では”JARに寄付するワケ”をお届けします。

フリーランス編集者の内田さんは、長年ボランティアとして関わっていた日本語教室でミャンマー出身の難民に出会い、日本にも難民がいると知ったそうです。その後、JAR主催の「難民アシスタント養成講座」を受講し、寄付者となってくださいました。弁護士法人職員の岸さんは、日本人初の国連難民高等弁務官、緒方貞子さんを知り、難民支援に興味を持ちました。

「出来る時に出来ることを」の積み重ねが、いつか大きな力になると信じ、長年支えてくださっています。お二人は、寄付だけではなくボランティアなどにも参加し、多面的な難民支援に尽力されています。元JARインターンで公務員のももこさんは、9.11(アメリカ同時多発テロ)発生時にアメリカにおられ、外国人へのサービスが縮小するなどを体験しました。国や社会の状況により、人の置かれる状況がいとも簡単に変わることに直面し、難民に関心を持ち、社会人になってからは寄付者となってくださいました。

寄付者の方々の行動の背景には、多様な人々が包摂され、共生する日本社会を願う思いが込められているように感じます。お一人おひとりの思いが、私たちにとって大きな励みであり、活動を継続する原動力になっています。『わたしと難民支援』では、他の寄付者の声も紹介しています。

ぜひご一読ください。

【詳細はこちら↓】

今年もチャリティラン&ウォーク「DAN DAN RUN」が開催されます!(5月17~25日)

「DAN DAN RUN」は日本に逃れた難民のために行うチャリティラン&ウォーク大会でボランティアの方々による実行委員会が年1回主催しています。今年は記念すべき10回目の開催です!

会場は豊洲ぐるり公園(東京都江東区)で、レインボーブリッジと東京湾を見渡せる気持ちの良いコースです。オンラインでの参加も可能です。

参加費・協賛金による収益は、難民支援協会に寄付されます。

楽しく走って、歩いて、難民支援。皆さまのご参加お待ちしています!

【詳細はこちら】

JARニュースレター “for Refugees” バックナンバー

これまでのニュースレターは、こちらに掲載しています。ぜひご覧ください。

ぜひ、あなたのできる形で難民支援にご参加ください。

今すぐできる寄付や、さまざま支援の方法があります。こちらをご覧ください。